Il ministro Valditara mette all’indice la grammatica di Roberto Allegri?

Eccolo lì. La vuol mettere subito in politica! Sempre il solito!

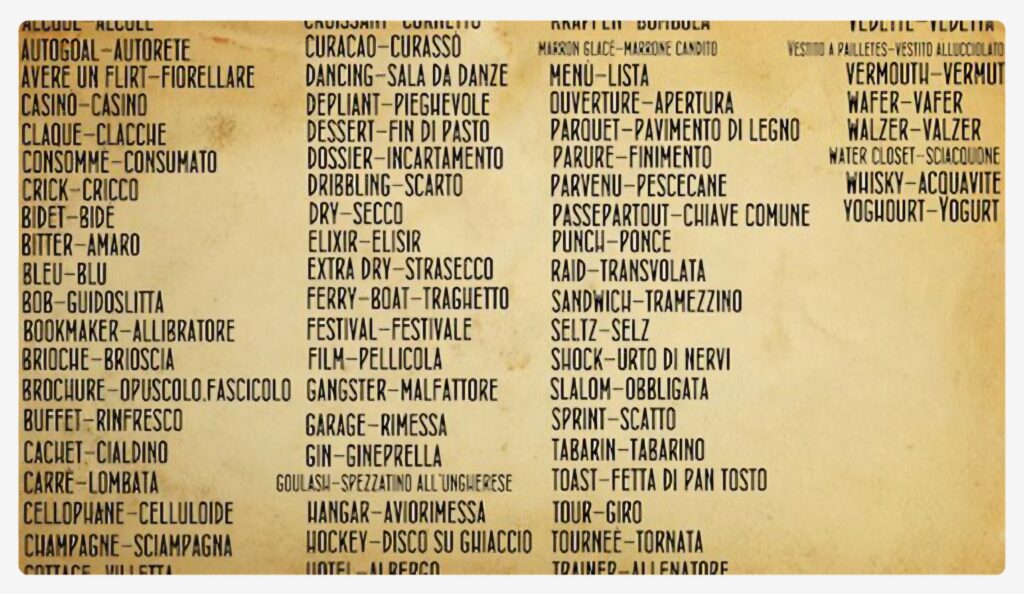

Si, capisco la critica, forse avrete anche ragione, ma restate ad ascoltarmi per qualche minuto per favore. Il problema è che nemmeno durante il ventennio si era arrivati a tanto. In quegli anni tutti gli anglicismi presenti nel parlato comune furono aboliti. Prendiamo ad esempio lo sport. Mica potevi dire o scrivere che il difensore aveva segnato un autogoal, nossignore, era un’autorete; o che Meazza dribblava tre avversari, di nuovo nossignore, nessun dribbling, semplicemente il Peppino nazionale gli avversari li scartava! E uno slalom? Slalochè??? Incredibile l’italianizzazione fascista del lemma: lo sciatore si produceva fra i pali in un’obbligata! Va già bene che al tempo non esisteva il curling. Altrimenti come diavolo lo chiamavi ‘sto sport: l’arricciatura della pietra?

Però l’attuale ministro Valditara è andato ben oltre e, udite udite, mica non gli garbano le parole di origine albionica, o no, costui va oltre prendendosela addirittura con il dialetto. Con il nostro dialetto, la splendida lingua dei nostri avi, il serravallese! Lo ha detto chiaramente su tutti i media, tv, giornali e social compresi: no all’asterisco e allo schwa (si legge scevà)!

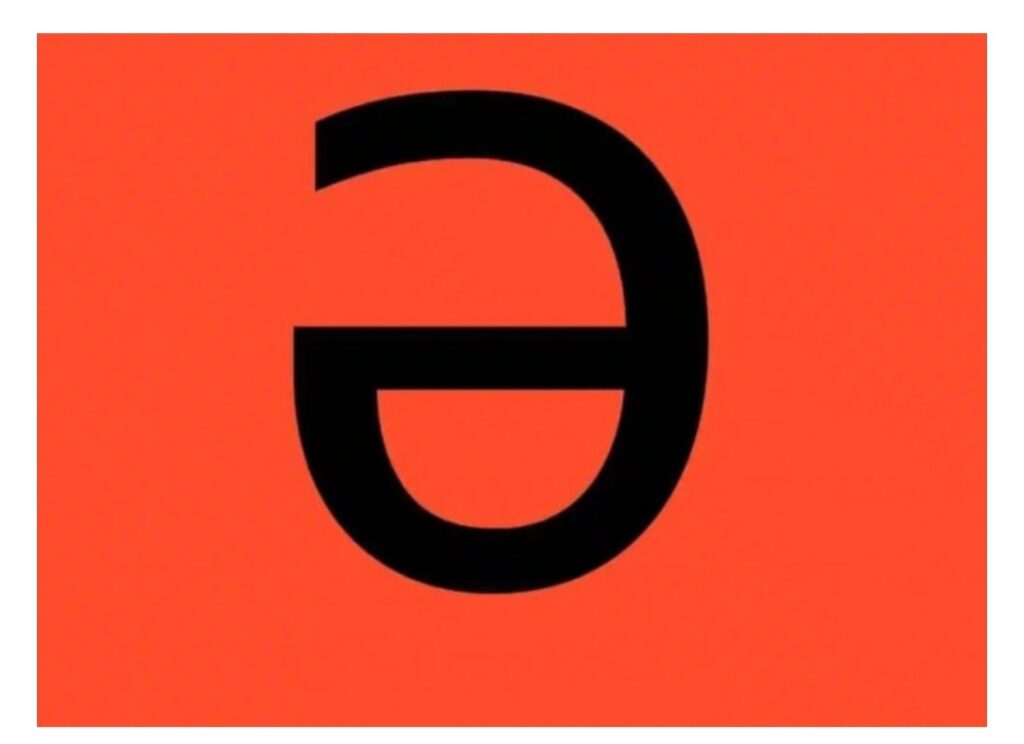

Ora, cos’è un asterisco, quello lo so, c’è anche sulla tastiera del cellulare, ma di fronte allo schwa, vi confesso che sono andato in crisi nera. Che diavolo potrà essere questa cosa da preoccupare così tanto il ministro dell’istruzione? Una droga sintetica che gira fra gli studenti? Una setta dedita ai riti satanici? Una nuova forma di protesta violenta? Niente di tutto questo. La o lo schwa, aprite bene le orecchie, la o lo trovate su google ed è un elemento consonantico trascritto con ə, attribuito alla lingua indeuropea comune, che appare vocalizzato al grado ridotto delle radici e confuso nelle singole lingue indeuropee con ā (salvo nel sanscrito dove si confonde con i ). Ohibò, direte voi, a parte che non si capisce un gran che, che cavolo ha di così pericoloso questa ə? Eh, miei cari, tutto si evolve, tutto va avanti, anche la lingua. E così vengo a sapere che in passato, in un articolo pubblicato sulla rivista l’Espresso, la scrittrice Michela Murgia ha usato l’elemento fonetico “ə”, ovvero lo, o la, schwa. L’autrice di Stai zitta ha utilizzato questo espediente linguistico con l’intento di eliminare le differenze di genere tra maschile e femminile. Apriti cielo dunque, mica si possono dire ‘ste cose a scuola e agli studenti! In Italia ci si divide su tutto! Eh no, dice il Valditara, maschio è maschio, femmina è femmina, non esiste l’utilizzo del genere neutro nelle terre tra le Alpi e Lampedusa!

Sarà, dico io, ma al di là di queste amabili discussioni, personalmente sono grato al ministro per avermi fatto scoprire un aspetto del nostro dialetto che non conoscevo affatto.

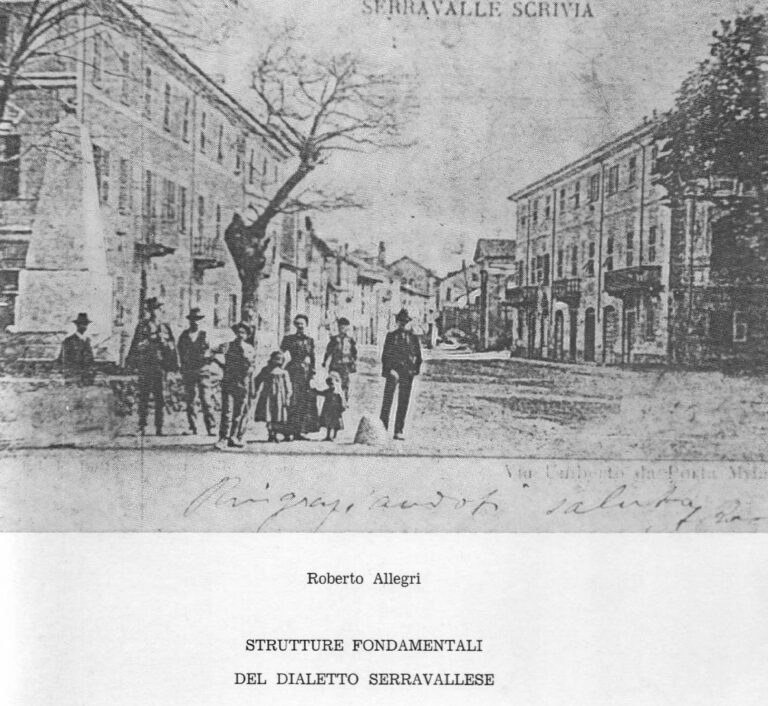

Sentite bene. L’articolo determinativo maschile, davanti a vocale, in serravallese si dice l’, proprio così, elle seguito dall’apostrofo; ad esempio, l’uomo si traduce in l’omu, l’ospedale in l’uspiò, l’oro in l’ou. Invece davanti a consonante palatale o linguale il serravallese utilizza l’articolo u. U nòzu, il naso, u čogu, il chiodo, u sè, il cielo. Ma, attenzione, davanti a consonanti palatali o gutturali, il nostro Roberto Allegri ci spiega che si utilizza la è: è prève, il prete, è kavalu, il cavallo, è balu, il ballo. Nella sua grammatica lui lo scrive proprio così: è, con l’accento grave. Ma negli anni durante i quali Nene Allegri si è dedicato alla stesura della grammatica serravallese, le macchine da scrivere del tempo mica l’avevano la ə! Pertanto la domanda che mi scatta in testa è questa: vuoi vedere che nel nostro dialetto è piovuta da secoli lo o la schwa?

Ebbene: pare che questo o questa… questə (fate voi) schwa sia presente un po’ dappertutto: nell’albanese, in turco e in azero; se ne discute la presenza per l’inglese, il francese e l’olandese. E poi nei dialetti che popolano l’italico stivale, come l’apulobarese, il lucano e il napoletano. In piemontese lə troviamo negli articoli e nelle preposizioni, ad esempio ël /əl/ (“il”), ëd /əd/ (“di”). Dal piemontese si estende tuttavia alle varietà occidentali dell’emiliano (tortonese, oltrepadano, pavese e piacentino).1. Insomma la mia ipotesi non è tanto campata in aria. Che bello sarebbe avere ancora Nene fra noi! Potrebbe o meno confermare la mia ipotesi.

PS. Per concludere: ho ovviamente voluto scherzare. Il divieto dell’utilizzo emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione all’interno delle istituzioni scolastiche ha anche trovato conforto nel parere espresso da parte dell’Accademia della Crusca. Tuttavia, mi permetto di dire che, a fronte delle enormi criticità presenti nel mondo della Scuola, da semplice cittadino di fronte a uno scenario storico e geopolitico sempre più critico, nel mio cervello trova spazio un’ultima riflessione finale, un po’ populista e, ahinoi, probabilmente poco politically correct: “Ma is ke ki, un gh’a no òtru da pensò?“

- Wikipedia [↩]