Una laurea di mille anni fa

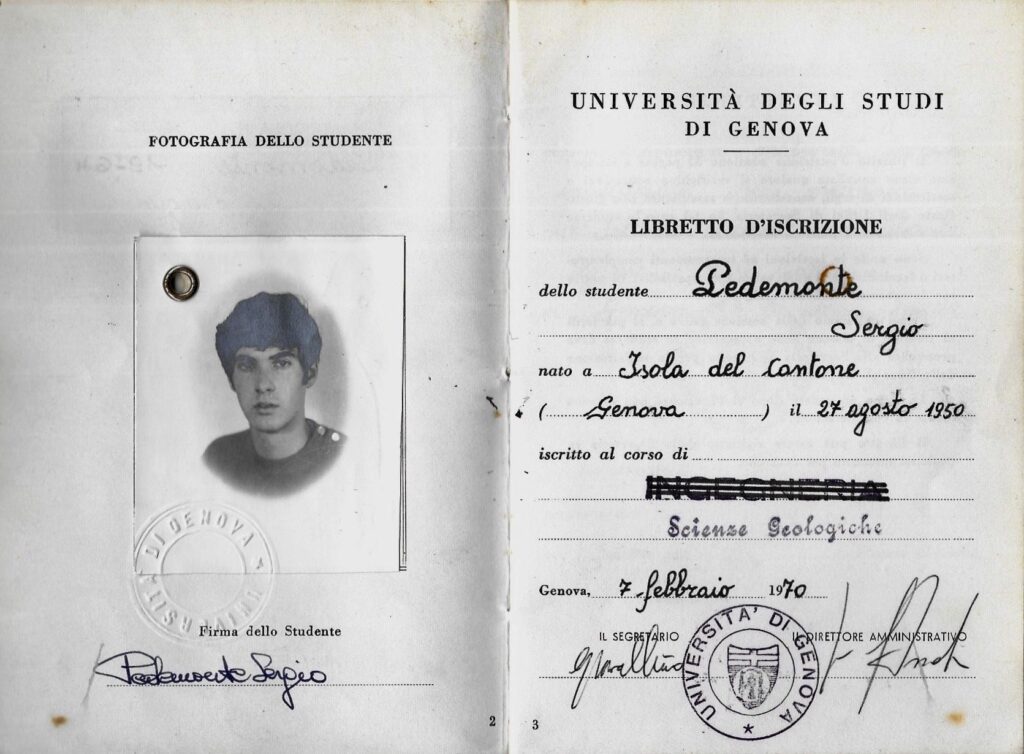

Il 14 dicembre di mille anni fa mi laureavo in Scienze Geologiche all’Università di Genova. Non c’erano genitori e amici nel loggione, non avevamo ghirlande in testa né fotografo professionale al seguito. Tutto più spartano e semplice: anche i quattro anni passati in quelle aule erano stati all’insegna della genuinità con i baroni che ci portavano in giro alla domenica per tutta la Liguria. L’Università ci insegnò, oltre alle nozioni, a essere caparbi e decisi, ad avere continuità nelle scelte, a essere critici ma rispettosi di chi ci precedette. Lavoravo e studiavo, una fatica mai dimenticata e quindi quel giorno, quando il Preside della Facoltà mi strinse la mano e mi conferì il titolo di Dottore, rimane tra i più belli della mia vita.

Purtroppo mi ricordo che avevo un completo beige, cravatta marrone scuro, scarpe nere e calzini bianchi: roba da cine-panettone, ma così era anche gli altri giorni quando sotto a un giaccone sformato portavamo camicie di flanella e maglia della salute.

Eravamo pochissimi e il primo anno frequentammo ancora la vecchia sede di Via Balbi, adiacente all’Orto Botanico, che per arrivarci scalavi dieci rampe di scale tra corridoi e antri senza finestre; alla fine ti accoglievano piccole salette ariose da cui vedevi il porto e la luce del pomeriggio primaverile ti distraeva quando il professore descriveva la morfologia del Gruppo di Voltri.

Che bello seguire Oceanografia e Geografia Fisica! Era una scoperta continua di cose che pareva ti avessero tenute nascoste, le imparavi spontaneamente perché Filiae Naturae, non era studiare, era una cosa diversa: arrivavi all’esame senza faticare.

Diverso il discorso per Analisi Matematica, Fisica e Chimica: ancora oggi ho i libri in cui ogni tanto guardo le pagine incorniciate di appunti pensando ai giorni prima dell’interrogazione quando una bocciatura significava perdere un anno.

Fuori il Mondo si preparava ad accogliere i Geologi, questi misteriosi personaggi che l’avrebbero salvato dall’Uomo: erano gli anni dell’alluvione di Genova nel 1970, il Vajont bruciava ancora sulla pelle e a Gibellina vivevano nelle baracche a causa del terremoto del 1968.

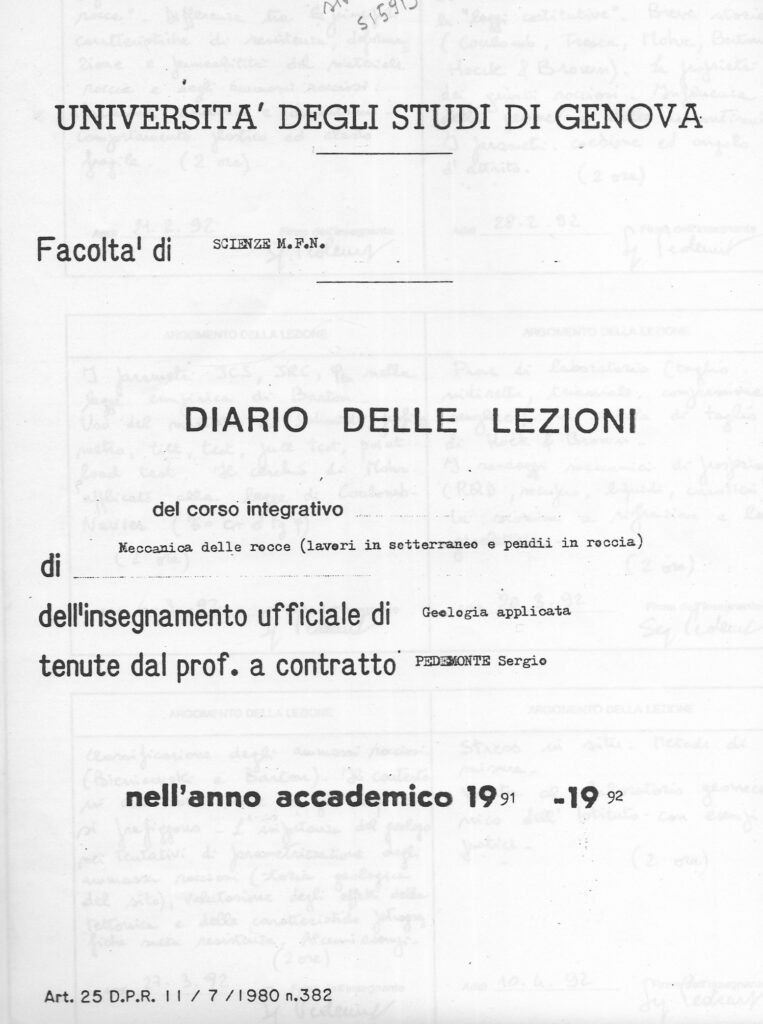

Ovviamente la nostra era una cultura soprattutto Naturalistica, la quale ben poco aveva a che fare con la Geologia Applicata che ci insegnava Floriano Calvino, fratello di Italo, sufficiente però a illuderci di riuscire a padroneggiare in ogni situazione.

Con noi c’erano alcuni studenti greci, in fuga dal golpe nel loro Paese che qualche volta abbiamo strumentalizzato: li facevamo andare per primi all’esame così i professori si intenerivano nonostante vistose lacune e li promuovevano. Al successivo (italiano) per scarso che fosse, un 18 non lo potevano negare.

Parallelamente ognuno di noi nel tempo libero faceva Speleologia e nel 1972 si tenne l’XI Congresso Annuale proprio in Via Balbi così che con un amico presentai le mie prime due pubblicazioni: tutto merito suo ma qualcosa misi anch’io in quelle poche paginette.

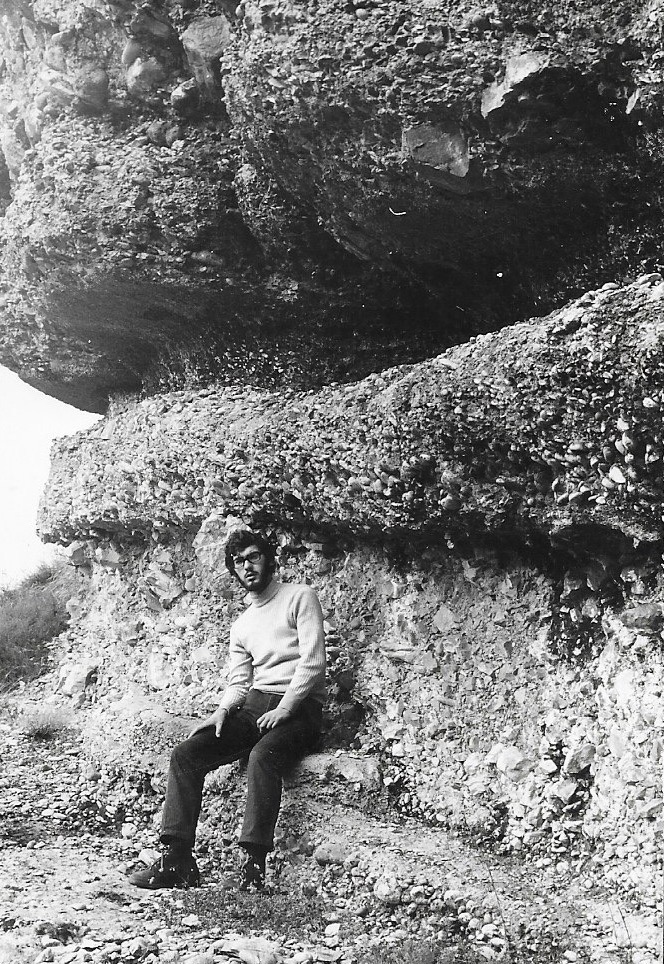

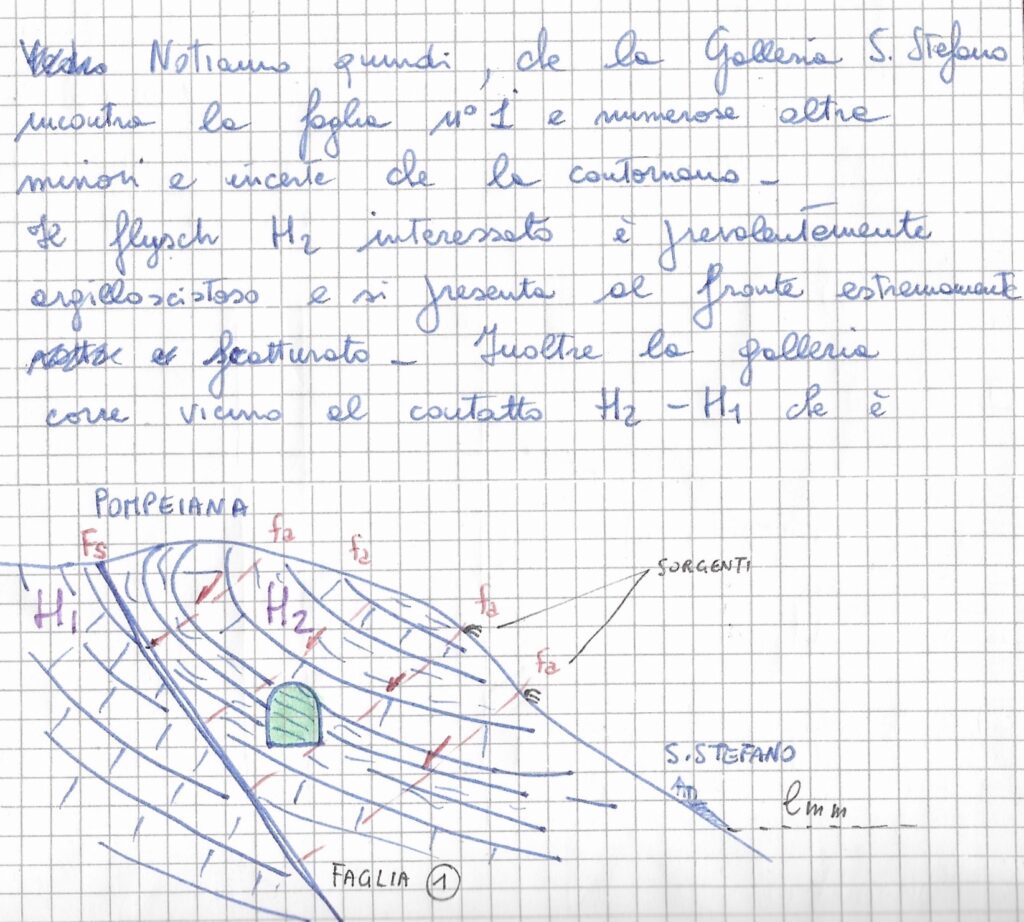

Non ricordo altro che panini nei bar e mensa universitaria alla Casa dello Studente, autobus e treni, niente di superfluo nonostante lavorassi e quindi disponessi di un po’ di reddito: la tesi fu da me battuta a macchina e i disegni fatti con la china e pastelli.

Non stupii gli ascoltatori con la mia Tesi, anzi qualcuno sonnecchiava, però tutti si svegliarono quando dissi il titolo della Sottotesi: “I minerali contenuti nei calcoli renali umani”.

Già, un argomento nuovissimo appena iniziato da un Assistente di Petrografia: per realizzarla andai parecchie volte alla Clinica Urologica dal prof. Luciano Giuliani che mi concesse molti “reperti” e si dimostrò interessato.

In sezione sottile si vedevano al microscopio polarizzatore dei colori stupendi dati dalla wavellite e dalla weddellite che sono fosfati e ossalati di calcio con forme cristallografiche diverse. Ancora oggi faccio divertire i commensali se si tocca questo argomento. Essi precipitano (i minerali, non i commensali) a seconda del ph in cui sono (per educazione ometto il nome del liquido) e in più ripeto come un pappagallo quanto imparai dai medici del Laboratorio.

Insomma lo sprint finale del mio 110/110 non fu merito degli innumerevoli rilevamenti stratigrafici in Val Borbera e Val Vobbia, delle serate passate sulle carte IGM a disegnare, della setacciatura di sedimenti, dei chili di puddinga portati fino a Genova, ma dalla probabile disposizione alla calcolosi degli Accademici presenti. Carpe diem.