Gli archivi di una professionista: Maria Luisa Spineto, Ingegnera Civile e “progettista integrale” – PARTE SECONDA

Roberta Spallone, dipartimento di architettura e design, Politecnico di Torino

Traduzione in Italiano da: Spallone. R., Archives of a Professional: Maria Luisa Spineto, Civil Engineer and ‘Thorough Designer’. In: Ana María Fernández García, Helena Seražin, Caterina Franchini and Emilia Garda (eds.), Proceedings of the 3rd MoMoWo International Conference-Workshop – University of Oviedo, 2–4 October 2017, Oviedo. Ljubljana, Založba ZRC, 2018.

TRA I DOCUMENTI D’ARCHIVIO: SELEZIONE DI ALCUNI PROGETTI EMBLEMATICI

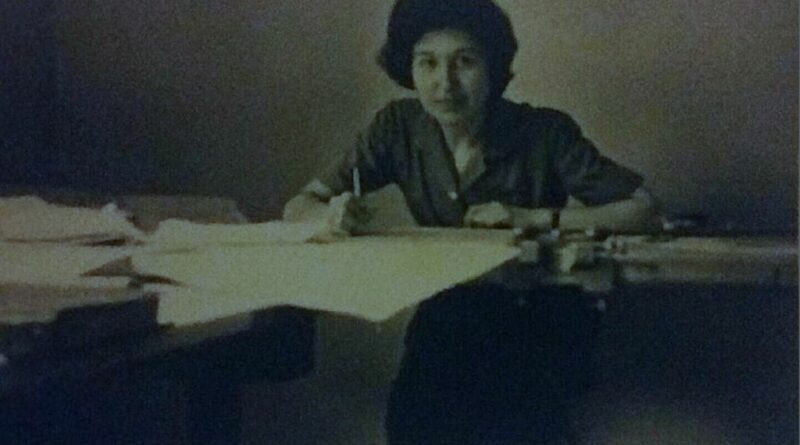

I documenti reperiti negli Archivi privati di Maria Luisa Spineto, generalmente in buone condizioni, consistono in materiali iconografici: disegni, per lo più realizzati con inchiostro di china su carta lucida, cianografie, in alcuni casi colorate con pastello o acquerello, “distinte dei ferri” (tabelle scritto-grafiche che riportano le dimensioni necessarie delle armature del calcestruzzo), fotografie…, e materiali testuali: lettere, appunti, relazioni tecniche…Come nella maggior parte degli archivi professionali, i disegni conservati riguardano la fase finale ed esecutiva del progetto1. I disegni di ideazione, i modelli fisici, le fotografie utilizzate dal progettista per verificare soluzioni alternative e studiare l’edificio nel contesto in cui doveva sorgere, sono stati generalmente eliminati. Infatti, negli Archivi Spineto ci sono pochissime opere in cui il rigore tecnico lascia spazio alla rappresentazione espressiva.

Come abbiamo visto, l’architettura residenziale, composta dagli alti condomini degli anni Sessanta e le ville unifamiliari, è una delle tipologie ricorrenti nel lavoro di Spineto.

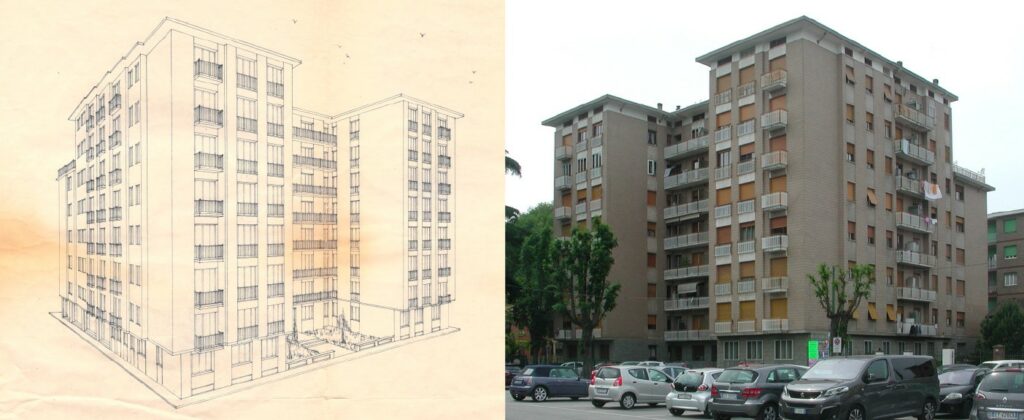

Il Condominio Libarna, in Viale IV Novembre 7 ad Arquata Scrivia, è un edificio a otto piani a forma di H, più uno adibito a mansarde. Situato su un lotto trapezoidale, il lato obliquo è risolto con una facciata a gradoni in corrispondenza degli spazi interni. Il proprietario del lotto era il marchese Rodolfo Saporiti. Spineto si occupò della progettazione architettonica e strutturale.

I primi disegni progettuali risalgono al 1967; l’edificio fu completato nel 1972. Come di consueto nei materiali da lei prodotti, il primo disegno tecnico nel dossier di presentazione è una vista tridimensionale, in questo caso una prospettiva accidentale, tracciata a inchiostro di china.

Il piano terra, presumibilmente destinato originariamente a uffici, è rivestito in pietra lavorata a bugnato, per creare un disegno che distingue i pilastri e gli architravi. Gli altri livelli sono rivestiti con piastrelle in gres, secondo la moda dell’epoca, mentre l’ultimo, in cui si aprono le finestre delle mansarde, è intonacato.

La facciata principale, su Piazza dei Caduti, è articolata dal profondo arretramento del corpo centrale, che presenta una impaginazione della facciata diversa rispetto alle due ali simmetriche (Fig. 1).

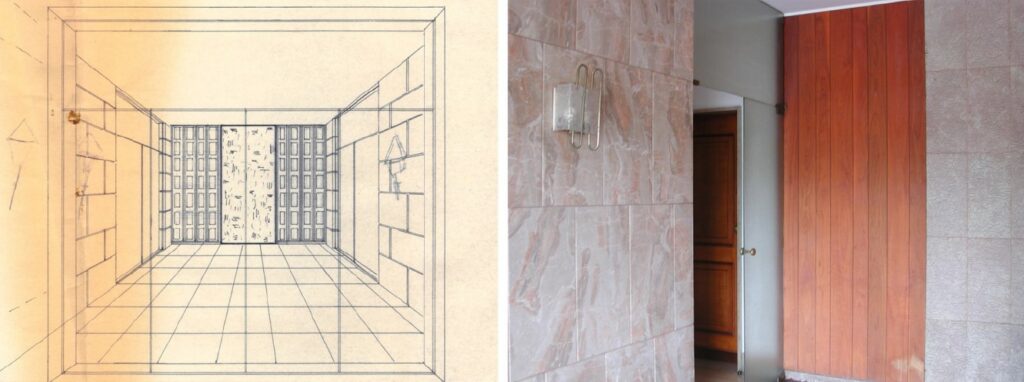

Al centro di questa facciata si apre uno dei due atrii, mentre l’altro si affaccia sulla strada laterale. L’interesse per tali ingressi, “particolarmente attenti alla scelta dei materiali e delle finiture”, come dichiara la Relazione Tecnica, è evidenziato dalla redazione di una prospettiva centrale che ne esalta la dimensione spaziale e denota la particolare attenzione della progettista per la scelta e l’abbinamento dei materiali e per il design delle lampade (Fig. 2).

L’atrio è impostato su una rigorosa simmetria e presenta un pavimento in granito rosso, mentre le pareti laterali sono in parte opache e rivestite con lastre di marmo rosa, in parte semi-trasparenti e ospitanti le porte di accesso ai sistemi di distribuzione verticale (ascensori e scale). La parete di fondo è rivestita al centro da grandi piastrelle di ceramica di Albisola con motivi in rilievo; ai lati da pannelli in legno con listelli verticali. Sulle pareti laterali sono presenti appliques in ferro e vetro, realizzate artigianalmente, su disegno.

Anche la Villa del Dottor Ballestrero, situata in Via Martiri della Benedicta ad Arquata Scrivia e costruita tra il 1968 e il 1971, vede l’impegno di Spineto come progettista architettonico, direttore dei lavori e designer di opere in ferro battuto, finestre, caminetti, scale e arredi fissi.

L’edificio, una grande casa a due piani con mansarda in cui ogni piano misura circa 250 metri quadrati, ospita al piano terra alcuni studi medici, incluso quello del proprietario.

Le facciate hanno uno schema rigorosamente simmetrico, mentre gli interni rispondono liberamente alle diverse funzioni. Sopra un basamento rivestito in pietra di Luserna, le facciate sono intonacate. La pietra di Luserna enfatizza anche i corpi centrali, aggettanti al piano terra, e incornicia le finestre. Il tetto è coperto in ardesia e sostenuto da mensole in legno di Douglas, tra le quali spiccano i cassettoni, progettati su misura. Anche recinzioni e parapetti in ferro battuto sono realizzazioni artigianali su disegno.

Negli interni si ritrova la stessa accuratezza nella selezione e nell’abbinamento dei materiali e nel design degli arredi. Come dettagliato nella relazione tecnica, il grande soggiorno al piano terra presenta un pavimento in cotto decorato, mentre le pareti alternano l’intonaco bianco, il caminetto in pietra e mattoni, le porte in legno di Douglas in stile inglese e le librerie nello stesso legno. Pochi materiali, attentamente scelti e combinati, conferiscono alla casa l’immagine di una sofisticata residenza di campagna (Fig. 3).

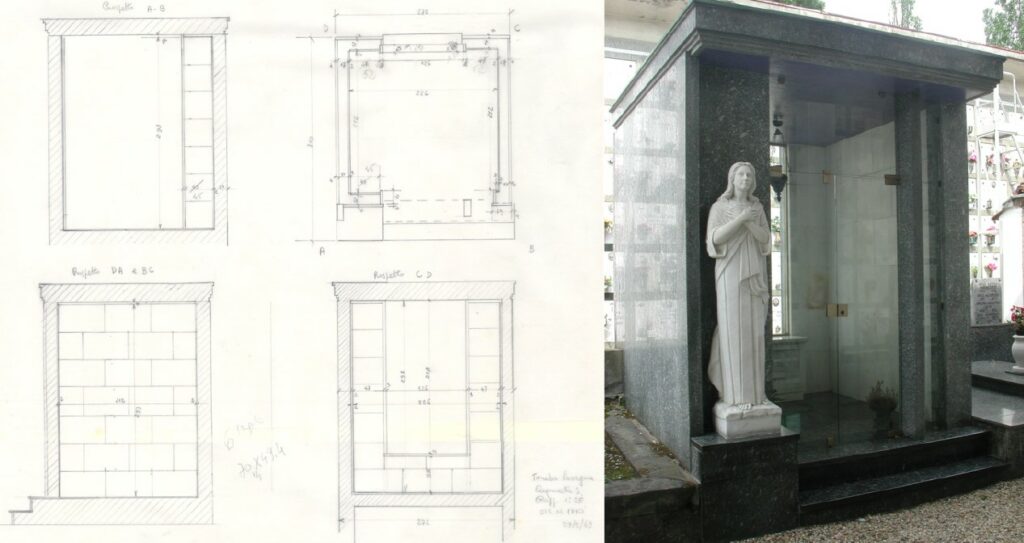

La progettazione di cappelle funerarie è un altro degli incarichi ricorrenti di Spineto.

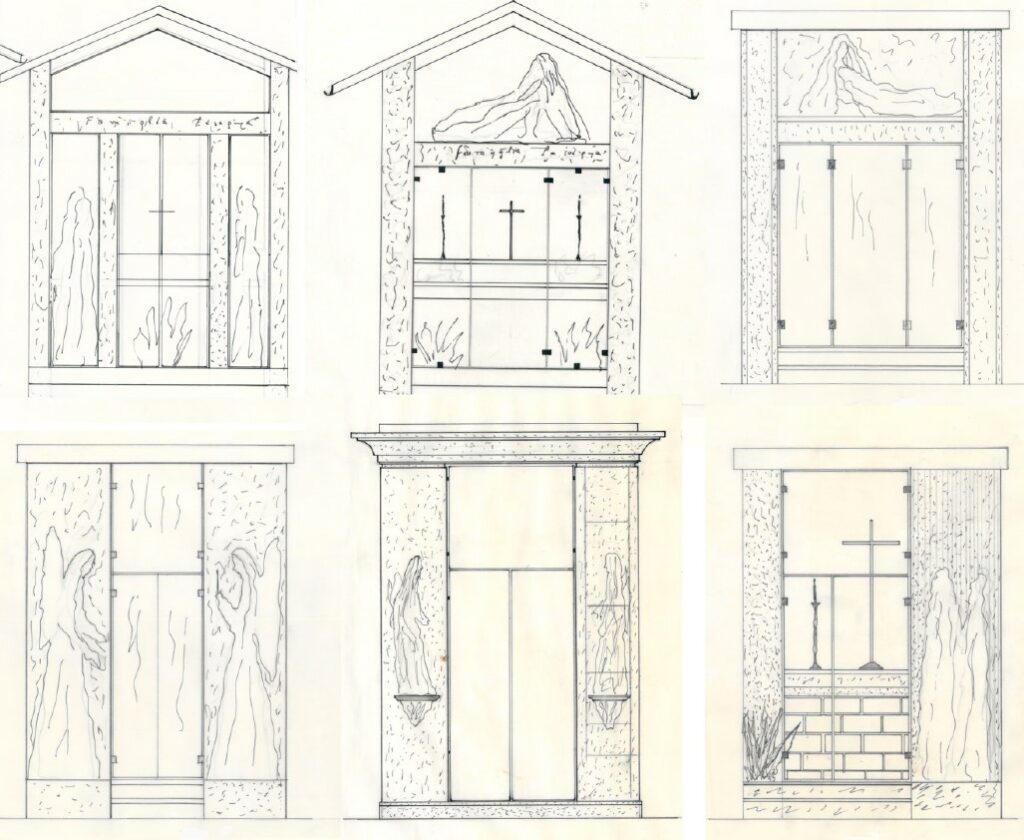

Il Cimitero di Arquata Scrivia ospita almeno cinque cappelle per le quali ella si è occupata della composizione architettonica fino alla progettazione del rivestimento personalizzato.

Tra queste tombe, la Tomba Lasagna, commissionata da Angelo Lasagna e costruita nel 1969, si distingue per la rottura dello schema simmetrico di facciata presente nelle altre (De Paoli, Spineto, Debenedetti-Ottonelli, ecc.).

La fase progettuale fu piuttosto lunga: tra i disegni datati, il primo fu firmato nel dicembre 1967; i disegni definitivi furono redatti nel maggio 1969.

Oltre dieci diverse soluzioni, sviluppate attraverso disegni tecnici su larga scala, testimoniano le varie configurazioni assunte durante il processo progettuale, che mostra, nella sua evoluzione, l’aumento della superficie planimetrica disponibile, mentre l’altezza resta costante.

È possibile formulare ipotesi circa la sequenza progettuale, raffigurata in parte in fig. 4.

I disegni del 1967 partono da una pianta rettangolare di 2,80×2,50 m, e la facciata principale è sul lato lungo.

Tre ipotesi propongono un volume con una facciata simmetrica coperta da un tetto a spiovente. Due di queste hanno una facciata tripartita, con una parte centrale più ampia; la prima presenta una soluzione in stile classico, con colonne doriche snelle e archi, l’altra è composta da un trilite formato da due pilastri e architrave e ha due statue che affiancano l’ingresso. Nella terza ipotesi, la tripartizione della facciata tramite i pilastri scompare: è la superficie vetrata a essere divisa nelle due parti laterali fisse e in quella centrale apribile, mentre l’architrave viene abbassato per contenere l’apparato scultoreo che appare come una decorazione a timpano.

Altre cinque ipotesi presentano un tetto piano e diversi schemi di facciata mantenendo la simmetria.

La prima riprende l’idea di inserire una grande superficie trasparente tra le due pareti laterali, posizionando le sculture sopra l’architrave. Le altre quattro ipotesi tornano alla tripartizione della facciata: la prima, tramite pilastri corinzi e un architrave modanato; la seconda, posizionando le lapidi ai lati dell’ingresso; la terza, utilizzando la relazione tra opacità e trasparenza, dove le due pareti ai lati dell’ingresso vetrato diventano lo sfondo di due statue; l’ultima, mettendo le statue su mensole e un architrave modanato.

Un’ulteriore ipotesi rompe la simmetria: a destra, una parete obliqua lascia spazio a una statua; a sinistra, il vetro si collega alla parete laterale. Gradini asimmetrici enfatizzano la nuova scelta compositiva.

Un altro disegno, datato 29 aprile 1968, documenta l’espansione in lunghezza della pianta che misura 2,80×3,10 m e ha la facciata sul lato corto.

La ricerca della simmetria sembra essere stata abbandonata, e il progetto si avvicina a quello che sarà la soluzione definitiva, tramite la suddivisione dei piani di facciata.

La parte di facciata a sinistra dell’ingresso a tutta altezza è opaca; quella a destra è trasparente ed è separata da un pilastro che crea una sorta di nicchia per la statua. L’architrave con listelli rappresenta una versione moderna di un architrave modanato.

Tutte le ipotesi descritte sopra sono state elaborate fino al livello esecutivo, testimoniando un probabile un ruolo attivo del committente nella scelta finale. Una lettera inviata ad Angelo Lasagna dalla ditta che scolpì la statua sottolinea questo ruolo, affermando che il volto della Vergine Maria non è ottocentesco, ma moderno, come richiesto dai committenti.

Il progetto finale è una chiara evoluzione del precedente, come evidenziano i disegni datati 29 maggio 1969 (Fig. 5, a sinistra).

Esso presenta un particolare movimento di piani e una successione di pieni e vuoti che costituiscono il volume dell’opera. Le pareti verticali poggiano su un podio a due gradini e chiudono completamente i due lati, ma terminano in facciata su due piani diversi. La parete sinistra è avanzata rispetto a quella destra, e una parete ortogonale si inserisce in essa formando lo sfondo della statua della Vergine. La parete destra termina prima e presenta una piccola sezione in cui è inserito un vetro sottile, delimitato dall’altro lato da un pilastro allineato alla parete sinistra.

Al centro si trova l’ingresso della tomba, costituito da una parete in cristallo temperato.

Sul retro, sopra un altare, una grande finestra si apre fino al soffitto, contribuendo all’illuminazione naturale interna. Il tetto piano presenta un motivo raffinato con tre listelli che si inseriscono nelle pareti con uno sfalsamento di piani. Anche la parte superiore del tetto è decorata con listelli.

Il pavimento, le pareti opache e la superficie verticale del tetto sono rivestiti con lastre di granito grigio chiamato “Serizzo”, disposte con giunti verticali che conferiscono un colore uniforme all’esterno. La statua della Vergine, posizionata su un piedistallo dello stesso materiale, si staglia sullo sfondo scuro grazie alla bianchezza del marmo di Carrara in cui è scolpita. Le pareti interne sono rivestite con lastre quadrate di marmo di Carrara con giunti alternati. Emerge il contrasto tra l’interno bianco e l’esterno grigio scuro. Il soffitto, che supera il piano della facciata, è rivestito da un mosaico di piastrelle blu, come a evocare il cielo notturno (Fig. 5, a destra). Questo rivestimento del soffitto è utilizzato anche in altre opere, come nella tomba della famiglia Spineto nello stesso cimitero.

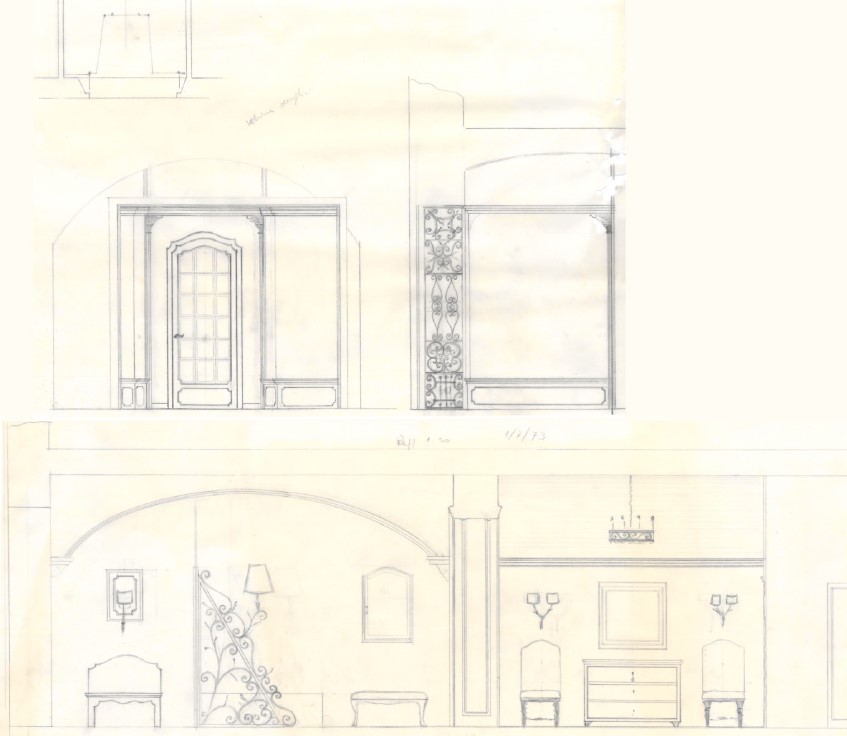

Tra i negozi, la Boutique Maria Luisa, gestita da Maria Luisa Scalabrino Cottone in Via Girardengo a Novi Ligure, fu progettata nel 1973. Il negozio fu così ammirato che la proprietaria vantava che fosse stato realizzato da un architetto francese!

L’allestimento è stato rimosso negli ultimi anni, ma rimangono i disegni accurati.

Per gli interni, coperti da volta a botte, Spineto disegnò boiserie, porte e telai in ferro battuto, armonizzando arredi, specchi e lampade.

Anche i disegni per la vetrina e soprattutto quelli per la porta d’ingresso sono soggetti a numerosi studi e varianti. La porta d’ingresso, nelle intenzioni, è arretrata rispetto al piano della facciata e presenta lati obliqui che accentuano l’effetto prospettico.

Colonne in ferro battuto con ordini architettonici stilizzati, boiserie e porte in vetro con cornici inglesi caratterizzano le diverse soluzioni (Fig. 6).

Conclusione

Qual è il valore della scoperta degli Archivi Spineto e cosa possiamo imparare da un caso studio come questo? Quali generalizzazioni possiamo provare a trarre?

Ho iniziato questa ricerca incoraggiata da Caterina Franchini, che, in uno dei nostri primi incontri, mi disse che erano pochissime le ingegnere civili attive nella seconda metà del Novecento in Italia di cui fossero note e studiate le attività e le opere.

Probabilmente esistono diverse altre ingegnere civili, non molte, considerando i dati degli Albi professionali di quegli anni, che potrebbe essere interessante investigare. Le loro storie possono aiutarci a comprendere il loro ruolo negli studi, nelle imprese e nei cantieri; il loro modo di lavorare, autonomo o in gruppo; le loro relazioni con altri professionisti e a evidenziare il loro reale contributo alla trasformazione territoriale e urbana.

Come studiosa della storia del disegno progettuale, a mio avviso i documenti rinvenuti rappresentano un caso incarnato da una donna, in cui i disegni e i materiali d’archivio testimoniano il ruolo di “progettista integrale” assunto da Spineto.

In effetti, in un periodo in cui la specializzazione del sapere tendeva non solo a differenziare i ruoli di architetto e ingegnere, ma anche a influenzare i rapporti tra professionisti dedicati alla composizione architettonica, al calcolo strutturale e alla progettazione degli impianti tecnici, ella si occupò di progettazione distributiva e funzionale, calcolo strutturale e progettazione su larga scala di elementi di finitura e decorativi da realizzare artigianalmente.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare la signora Mariapaola Desimone Spineto per la calorosa ospitalità e il professor Natale Spineto per le informazioni, i racconti, l’aiuto e l’attenzione al lavoro di ricostruzione svolto.

- Sulle caratteristiche dei disegni d’archivio dei professionisti nel XX secolo si veda:

Piero Albisinni, Laura De Carlo (Eds.), Architettura disegno modello. Verso un archivio digitale dell’opera di maestri del XX secolo (Roma: Gangemi, 2011).

Fulvio Irace, Graziella Leyla Ciagà, G. L. (Eds.), Design &Cultural Heritage. Archivio Animato / Animated Archive (Milano: Electa, 2013).

Carlo Mezzetti (Ed.), Il Disegno dell’architettura italiana nel XX secolo (Roma: Edizioni Kappa, 2003).

Roberta Spallone, Francesca Paluan, “Contemporary design drawings as cultural heritage: interpretation and communication. Towards a digital archive of Rosani’s industrial projects”, in Carmine Gambardella (Ed), Heritage and Technology. Mind Knowledge Experience (Napoli: La scuola di Pitagora, 2015), 283-292.

Roberta Spallone, Francesca Paluan, “Digital Archives for Preserving and Communicating Architectural Drawings”, in Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition (Hershey: IGI Global, 2017), 5213-5225. ↩︎