Gli archivi di una professionista: Maria Luisa Spineto, ingegnera civile e “progettista integrale” – PARTE PRIMA

Roberta Spallone, Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino

Traduzione in Italiano da: Spallone. R., Archives of a Professional: Maria Luisa Spineto, Civil Engineer and ‘Thorough Designer’. In: Ana María Fernández García, Helena Seražin, Caterina Franchini and Emilia Garda (eds.), Proceedings of the 3rd MoMoWo International Conference-Workshop – University of Oviedo, 2–4 October 2017, Oviedo. Ljubljana, Založba ZRC, 2018.

UNA DONNA INGEGNERA CIVILE TRA ATELIER E CANTIERE

Negli anni ’50 in Italia, l’ingegneria civile era esercitata quasi esclusivamente da uomini.

Certamente rappresenta un caso singolare l’affermazione professionale di una donna che visse e lavorò in una cittadina di collina con meno di 5000 abitanti, Arquata Scrivia, nella provincia di Alessandria, ai piedi dell’Appennino Ligure e lungo la strada di collegamento tra Alessandria e Genova.

Abilità personali e reputazione, sia familiari che individuali, contribuirono sicuramente alla costituzione di una clientela prevalentemente privata, solida e fedele, ma anche al riconoscimento di doti di autorità e competenza, che le permisero di guidare il cantiere, dirigere i lavoratori e interagire con appaltatori e artigiani che realizzavano componenti tecnologici, dettagli decorativi e arredamenti secondo i suoi disegni.

Maria Luisa Spineto nacque ad Arquata Scrivia nel 1926 e morì prematuramente nel 1989.

Dopo gli studi al Liceo Classico di Novi Ligure, conclusi nel 1944, si laureò nel 1950 presso l’Università di Genova in Ingegneria Civile. Su quarantuno studenti, solo tre erano donne. Tra queste, fu l’unica a esercitare la professione di ingegnere.

Il percorso formativo comprendeva un biennio comune a tutte le specializzazioni ingegneristiche, seguito da tre anni dedicati all’Ingegneria Civile nell’indirizzo Edile.

Durante gli ultimi tre anni, le discipline legate al progetto – Scienza delle Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Composizione Architettonica, Fisica Tecnica – e quelle orientate alla pratica professionale – Estimo, Discipline Legali – formavano il corpus del sapere dell’ingegnere civile nel dopoguerra. Tale programma, secondo i regolamenti universitari e le leggi italiane, consentiva di esercitare la professione di ingegnere civile e firmare progetti nel campo del calcolo strutturale e del progetto architettonico.

Due tesi finali furono presentate dalla Spineto: una riguardava il progetto strutturale di un edificio scolastico ad Arquata Scrivia, l’altra la stima per la divisione di un fondo agricolo.

Un breve curriculum datato 18 novembre 1966, insieme ad altre fonti d’archivio, consente di ricostruire i primi passi della sua attività professionale.

Nei primi anni dopo la laurea lavorò presso lo studio di ingegneria di Adriano Bagnasco a Genova.

Tra le opere di Bagnasco, già presidente dell’Ordine degli Ingegneri e professore di Tecnologia delle Costruzioni all’Università di Genova, si ricordano quelle realizzate con l’architetto Luigi Carlo Daneri: il complesso edilizio a Genova-Foce (1934-1958), progettato per un concorso di architettura per la sistemazione della nuova Piazza della Foce.

Uno dei suoi primi lavori indipendenti fu la partecipazione, nel 1955, al concorso per la ricostruzione del Teatro Margherita in Via XX Settembre a Genova. Si tratta di uno dei pochi progetti documentati che include schizzi e prospettive a colori e dimostra una particolare qualità nel tratto e un uso efficace del disegno per la concezione spaziale (Fig. 1). Era un edificio destinato a spettacoli teatrali di rivista e opera. Tra i concorrenti, Spineto, allora ventinovenne, era l’unica donna.

L’insuccesso nel concorso, motivato dalla Commissione Giudicatrice con l’incompletezza della sua proposta, comunque ritenuta meritevole di un contributo spese, probabilmente contribuì a indirizzarla verso incarichi presso committenti privati o imprese edili.

Negli archivi si trova un articolo pubblicato sul Corriere Mercantile di Genova nel maggio 1955, intitolato “Ingegneri e architetti in gonnella al lavoro negli studi e nei cantieri”1. L’articolo include alcune interviste con giovani professioniste, tra cui Maria Luisa Spineto. Dal testo emerge che le altre intervistate avevano smesso di lavorare dopo aver avuto figli, si erano dedicate all’insegnamento o erano dipendenti. Il cronista chiede alla Spineto se, una volta sposata, avrebbe rinunciato alla carriera professionale e se le competenze tecniche e scientifiche avessero qualche utilità nelle attività domestiche. Nessuna domanda sulla posizione di una donna in uno studio di ingegneria o sul suo ruolo in cantiere; l’intervistatore si limita a notare che l’intervistata si occupava principalmente di edifici residenziali e non di infrastrutture stradali. “Transiti pure tranquillamente ovunque”, conclude ella sarcasticamente.

Maria Luisa Spineto, che non si sposò mai, guidava l’auto e conduceva una vita sociale intensa, come testimoniano le foto di cene e vacanze sulla neve con il suo gruppo di amici. Lasciò lo studio Bagnasco nel 1957 (Fig. 2).

Negli anni successivi collaborò con lo stesso studio fino alla morte del titolare nel 1964, proseguendo al contempo la sua attività come libera professionista, occupandosi di progettazione architettonica e direzione dei lavori.

Nel 1956 risultava iscritta al Registro degli Esperti dell’Ordine degli Ingegneri di Genova; nelle categorie Edilizia Civile e Strutture in Cemento Armato, Topografia e Stima dei Beni Immobili c’erano tre donne su 268 iscritti; nella categoria Strade Ordinare, le donne si riducevano a due.

Nell’Albo degli Ingegneri di Genova del 1964, che contava circa 1600 iscritti, era una delle undici donne, e le altre erano per lo più insegnanti o dipendenti.

Tra gli incarichi pubblici, vi fu la partecipazione alla Commissione Edilizia del Comune di Arquata Scrivia, su nomina del 12 maggio 1963.

Nel curriculum del 1966 ricordava, tra gli incarichi indipendenti, il progetto e la direzione dei lavori di: otto edifici residenziali tra i 20.000 e i 30.000 mc ad Arquata Scrivia e Novi Ligure; alcuni condomini più piccoli e ville nei dintorni della città e a Marina di Bibbona; alcuni edifici per un’azienda agricola. Tra gli incarichi più impegnativi e prestigiosi vi era il collaudo statico del grattacielo di Genova Sampierdarena, identificabile nel cosiddetto “grattacielo dell’ospedale”, in Via Giovanni Battista Botteri 3, un edificio di 18 piani e alto 70 metri, costruito nel 1957 dall’impresa Vicari.

Il suo studio si trovava in un’ala della casa di famiglia ad Arquata Scrivia, dove disponeva anche di un appartamento.

Nel 1957 si iscrisse all’A.I.D.I.A.2, con la tessera n. 59.

Dal 1979 fu membro del Soroptimist di Alessandria, di cui ricoprì anche il ruolo di Segretaria.

Fu una progettista versatile: nel 1987, insieme a un’amica, disegnò e brevettò un modello industriale di occhiali pieghevoli.

Gli incarichi successivi, affidati da clienti privati e imprese edili, riguardarono principalmente progetti residenziali, condomini, ville e architetture funerarie; tuttavia, si occupò anche di scuole, cinema, aziende agricole e industriali.

L’ambito di questi progetti si estese dalla sua città natale a Novi Ligure, Genova e Livorno.

Fin dai primi anni di attività indipendente, la Spineto combinò la progettazione architettonica con il calcolo delle strutture in c.a.; quest’ultimo compito, in alcuni casi, la impegnò esclusivamente come strutturista.

Effettuando il calcolo del cemento armato con il regolo calcolatore, applicava il principio dell’impiego massimo dell’armatura di tondini d’acciaio e adottava una particolare severità in cantiere durante il controllo della composizione del calcestruzzo e della posa dell’armatura.

La fine degli anni ’60, in pieno boom economico, fu un periodo caratterizzato da numerose realizzazioni in cui Spineto conciliò il progetto architettonico e strutturale con la progettazione di elementi tecnologici (finestre, tetti, …), finiture (rivestimenti, ringhiere, …) e dettagli di arredo (lampade, maniglie,…).

L’Albo degli Ingegneri della Provincia di Alessandria del 1971 testimonia ulteriormente quanto rare fossero le donne professioniste: tra 267 iscritti, solo quattro erano donne. Le altre tre, oltre alla Spineto, erano più giovani di lei e avevano il padre ingegnere.

All’inizio degli anni ’70 abbandonò il calcolo strutturale, come documentato in una lettera datata 11 settembre 1974 a Domenico Debenedetti, che le aveva commissionato la tomba di famiglia: “I calcoli e la direzione delle opere in cemento armato devono essere affidati a un altro professionista poiché da anni ho cessato di occuparmi di questa attività. Sarò invece lieta di seguire e dirigere l’opera architettonica se lo desidera“.

Negli ultimi decenni si occupò di arredamenti per negozi e interni. I nomi dei clienti ricorrono, a testimonianza della loro soddisfazione e fedeltà.

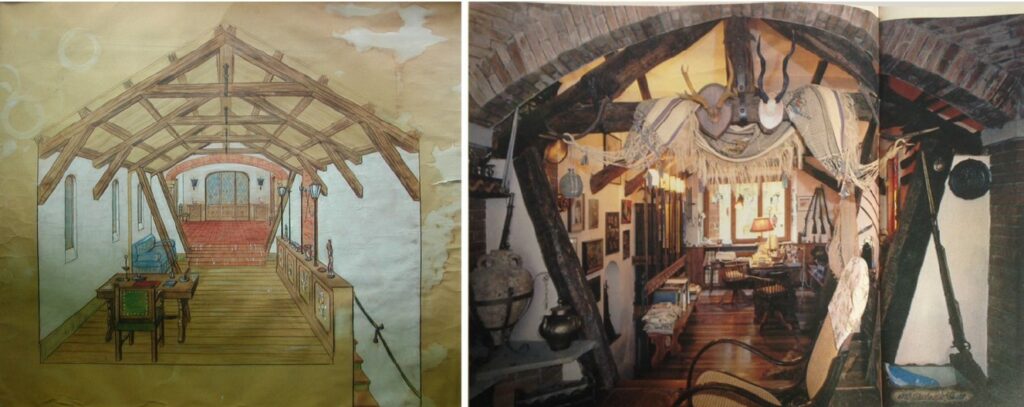

Si tratta di un settore dell’attività professionale che praticava sin dall’inizio, come nel caso dell’arredamento ad Arquata Scrivia di Casa Bellini, di cui fu anche autrice del progetto architettonico, risalente al 1958.

Questo fu uno dei primi casi in cui la Spineto si occupò di un “progetto integrale”, che andava dalla composizione architettonica, al calcolo strutturale, alla progettazione di dettagli tecnologici e di arredi.

Molti anni dopo, nel novembre 1981, gli interni di Casa Bellini furono pubblicati sulla rivista Modo, in un articolo monografico di Nives Ciardi intitolato “Camere d’abitazione”. L’autrice pone ai lettori la domanda su quale sia la chiave per abitare poeticamente. Successivamente, confrontando il concetto di abitare secondo il pensiero di Heidegger e di Hölderlin, conduce una visita ideale all’interno della casa, descritta come una “casa della memoria”, e ripercorre gli eventi ricordati dalla stratificazione degli oggetti di famiglia.

Gli arredi interni nei disegni della Spineto – grandi prospettive a colori, tracciate con notevole precisione – sono ancora riconoscibili nelle fotografie pubblicate3 (Fig. 3).

Nello stesso campo, Spineto ricevette altri significativi riconoscimenti, come il secondo premio ex aequo assegnato nel 1989 dalla Camera di Commercio di Genova nell’ambito del Concorso “Antico è bello” per la ristrutturazione e valorizzazione dell’ambiente del centro storico, attraverso il rinnovo e l’arredamento di un negozio di abbigliamento a Genova.

Quarant’anni di intenso lavoro sono descritti dai copiosi materiali iconografici e testuali raccolti nei suoi Archivi e conservati dalla sua famiglia. Un rapporto analitico è attualmente in fase di revisione, ma si può anticipare che comprenderà circa duecento progetti.