Il Museo della Resistenza e della vita sociale in Val Borbera “Giovan Battista Lazagna”

Il museo della Valle e dei partigiani

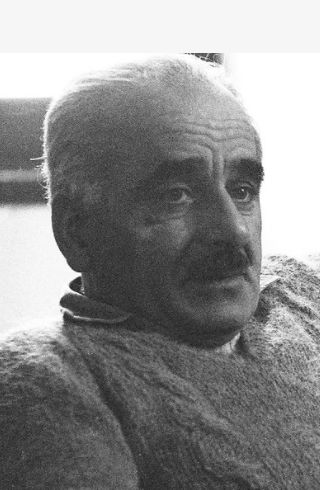

Chi erano i partigiani[1]? Sono trascorsi trentacinque anni dall’apertura del Museo della Resistenza e della vita sociale in val Borbera di Rocchetta Ligure e, ancora oggi, la volontà di rispondere a questa domanda guida la sua attività. Resistenza e vita sociale: due aspetti differenti e, tra loro, indissolubilmente legati nella lotta di liberazione che si è svolta nel territorio ligure-alessandrino. Resistenza e vita sociale che, nelle parole di G.B. Lazagna, si incontrano nella realizzazione del Museo, a lui oggi intitolato, e al Centro di documentazione:

nel quale si raccolgono scritti, fotografie, documenti, oggetti dell’epoca, documenti fotografici , cinematografici [con un’ottica] finalizzata non tanto alla conservazione delle cose e delle figure di un’epoca, quanto all’approfondimento delle fonti del nostro essere oggi, degli intrecci tra le persone, della città e della campagna, delle ideologie della tradizione e del rinnovamento, delle influenze reciproche di esse, in una fase della nostra storia, al fine di meglio comprendere ciò che siamo oggi, e ciò che potremmo o vorremmo essere domani.[2]

L’intento dei fondatori è stato quello di costituire un museo in cui oggetti e documenti possano dialogare con l’attualità, impedendo che teche e vetrine siano un veicolo inesorabile di quel processo di musealizzazione che aliena gli oggetti esposti dal rapporto con il presente.

Dalla sua inaugurazione ad oggi, l’idea di fondo che guida il museo è la relazione tra la vita sociale ed economica delle valli e il piccolo esercito partigiano che qui ha avuto le sue basi. Uno studio non retorico e aperto al confronto della Resistenza come risultato, mai scontato e spesso difficile, di questo incontro.

La volontà di ricostruire in modo più compiuto questa complessa relazione tra partigiani e contadini, tra città e valli ha portato di conseguenza all’allargamento del progetto museale, attraverso la registrazione di testimonianze orali e con la raccolta di documenti di archivio o privati destinati alla costituzione di un Centro di documentazione, oggi in possesso di numerosi fondi archivistici[3].

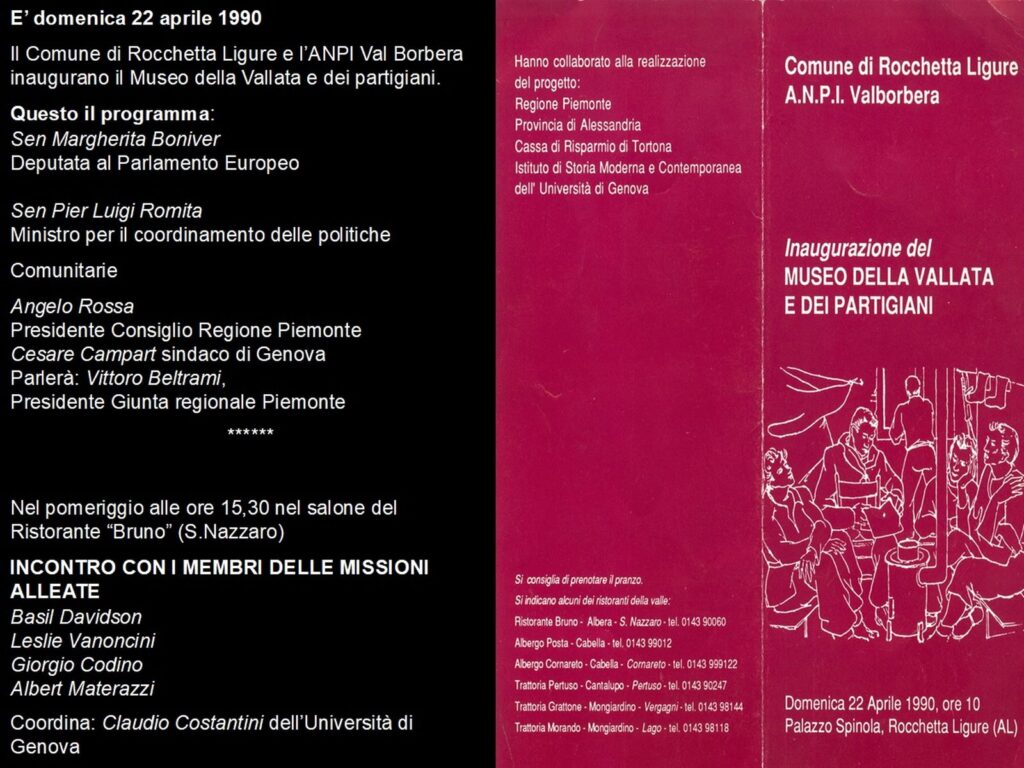

Il processo che porta alla apertura del Museo rocchettino ha inizio ufficialmente nell’ottobre del 1989 quando il Consiglio comunale, allora presieduto dal sindaco Albino Corana, ne delibera la costituzione, parallelamente ad un ambizioso progetto di restauro del seicentesco palazzo Spinola, di proprietà comunale e sede degli uffici dell’amministrazione, individuato quale sua futura sede. Grazie all’impegno di G.B. Lazagna, della sezione ANPI Val Borbera e a quello di una fitta rete di professionisti provenienti da realtà differenti, come l’Istituto di storia contemporanea dell’Università di Genova, l’idea si concretizza e, nell’arco di pochi mesi, vengono diffusi i primi bandi: si chiede agli abitanti della Valle e ai partigiani di raccontarsi e, contestualmente, di contribuire direttamente alla raccolta del materiale da esporre per quella che, all’inizio, si configura come una esposizione temporanea.

A partire dal gennaio del 1990, infatti, un avviso redatto dalla locale sezione ANPI destinato ai partigiani, ai loro familiari e agli amici, comunica la prossima inaugurazione di una mostra, dedicata al partigianato in Valle, diffondendo la notizia dell’apertura di una mostra dedicata alla Resistenza, originariamente pianificata per il 25 aprile 1990: l’invito non è solo quello di contribuire alla costituzione della mostra, ma è anche una delle prime occasioni, per quelli che erano stati partigiani, di raccontarsi e raccontare le proprie esperienze.

All’inaugurazione del museo, il 22 aprile 1990, partecipano anche quattro protagonisti d’eccezione della lotta in VI zona: si tratta degli ex membri dell’OSS Leslie Vanoncini “Van”, Giorgio Codino, Albert Materazzi, e dell’ex agente del SOE, Basil Davidson, paracadutati sulle pendici del monte Antola nel gennaio del 1945, per mettersi in contatto con il Comando della 6° Zona Operativa ligure in vista delle battute finali del conflitto.

Il Museo “G.B. Lazagna” oggi

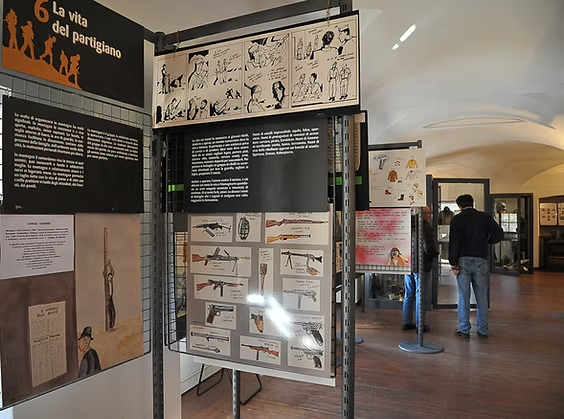

L’attuale Museo, frutto di un processo di rinnovamento intrapreso a seguito della nomina, nel 2016, dell’attuale curatrice Maria Cristina Pertica, conserva alcuni degli elementi originali della prima esposizione e degli allestimenti degli anni successivi. Alla collezione originaria, esposta al pian terreno, si affiancano grandi tavole che riportano gli episodi salienti della Resistenza in Valle, sostituite nel 2000, in occasione dello spostamento al piano nobile del Museo da decine di tavole illustrate con la tecnica del fumetto che rielaborano ricordi e testimonianze di partigiani, raccolte nelle valli della Sesta Zona tra 1987 e 1990. Ad ispirare la stesura concettuale dei pannelli, nati dalla penna di Fulvio Fossati con testi di Manlio Calegari, e, con essa, la narrazione da questi proposta, è il celebre filmato realizzato in montagna nel 1944 da Don Pollarolo con una piccola cinepresa tipo “Pathe Baby”, nel quale compaiono i protagonisti della lotta partigiana.

L’esperienza del Museo “G.B. Lazagna” è inoltre strettamente collegata a quella del Centro di documentazione ad esso collegato, sorto con l’obiettivo di conservare e rendere fruibile ai ricercatori tutto quel materiale a stampa e manoscritto proveniente da biblioteche e archivi anche privati, collezioni, corrispondenze, raccolte fotografiche e altro, esistente in valle e relativo alla storia dei luoghi e degli abitanti. Tra i suoi compiti peculiari ha quello della raccolta e conservazione di materiale documentario segnatamente storico-partigiano, attraverso una piccola biblioteca specialistica di pubblicazioni relative al movimento della Resistenza e un deposito permanente di testimonianze dirette: interviste audio e video, fotografie, materiale costituito in larga parte da documenti originali proveniente da donazioni concernenti in modo specifico le Valli Borbera e Curone.

Diversamente dal primo allestimento, organizzato nei saloni del piano nobile, l’attuale collezione si articola nei suggestivi locali dell’ammezzato di Palazzo Spinola e offre al visitatore uno sguardo a tutto tondo non solo sulle dinamiche della guerra di liberazione, esposte nelle prime due sale, ma anche sulla vita sociale e lavorativa della valle, grazie ad una nutrita selezione di oggetti e fotografie che ripercorrono la storia della Val Borbera tra la fine dell’Ottocento e gli anni sessanta del secolo successivo.

Il percorso di visita, che si snoda attraverso l’antico e caratteristico cammino di ronda nel mezzanino inferiore del palazzo, è arricchito dalla presenza di una sala dedicata a mostre ed esposizioni temporanee che, nel corso degli anni, ha ospitato le opere di numerosi artisti di interesse nazionale e diverse mostre che han fatto, in seguito, tappa in altre località del Piemonte, della Liguria e della Toscana.

A partire dal 2019, inoltre, si è consolidata una collaborazione che ha messo in campo diversi attori che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione di mostre temporanee ed eventi organizzati dal Museo, tra i quali rientrano l’ISRAL, l’Associazione Memoria della Benedicta, l’ILSREC, il Consolato Americano di Genova, l’Associazione dei veterani dell’OSS e numerosi enti locali e non che, con il loro sostegno, promuovono e diffondono le iniziative culturali del museo. Non ultimo, in questo ambito, è l’ingresso del Museo all’interno della Rete tematica regionale della Guerra e della Resistenza, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, dal Comitato Resistenza Costituzione e dal Polo del ‘900 di Torino.

Ad oggi, il museo dialoga con numerose scuole del genovesato e dell’alessandrino, offrendo agli studenti una serie di laboratori tematici dedicati in particolare alla scuola secondaria di primo grado sui temi salienti della storia del Novecento e della Resistenza come, ad esempio, l’uso delle fonti iconografiche e fotografiche o il rapporto tra partigiani, alleati e popolazione.

Tra il 2023 e il 2024, inoltre, una revisione complessiva dell’impianto di illuminazione ha portato ad un efficientamento energetico e ad una migliore valorizzazione dei pannelli e del materiale esposto nelle teche la cui collocazione è attualmente oggetto di un più generale progetto di riammodernamento e revisione che ha preso il via in occasione dell’avvio dell’80° anniversario della stagione resistenziale a cura del Comitato Scientifico di cui fanno parte lo storico Manlio Calegari, Fulvio Fossati, Paola Marelli, il direttore Alessio Parisi nominato nel 2022, Maria Cristina Pertica, Giancarlo Pittella, Lorenzo Torre e Roberto Botta.

L’inserimento di Palazzo Spinola all’interno dei “luoghi del cuore” dal 2016, e nelle “Giornate FAI di primavera”, dal 2023, ha permesso una maggiore conoscenza delle realtà museali presenti a Rocchetta Ligure così come, di grande interesse, è stata anche la collocazione all’interno della banca dati dei luoghi di interesse del Mibact.

Nella stagione estiva, inoltre, il Museo è promotore di un una rassegna di incontri dedicata al tema della storia, al suo rapporto con il presente e alla sua narrazione che, a partire dal 2023, ha coinvolto numerosi storici di livello nazionale. Il rapporto con il territorio e la valle è approfondito nel corso delle escursioni guidate che il Museo organizza sui luoghi più significativi della lotta di Liberazione nelle Quattro Province.

Dalla primavera all’estate inoltrata, il Museo è visitabile secondo orari esposti e divulgati a mezzo stampa, sui social e sul sito del museo, aggiornati con le iniziative, gli eventi, i laboratori[4].

[1] A.F., Ricordare e Raccontare, partigiani in val Borbera in Valli Borbera e Spinti, aprile 1990

[2] Intervento di GB Lazagna alla manifestazione di inaugurazione del Museo, 22 aprile 1990, Centro documentale di Rocchetta, Archivio gestionale, Busta “Museo Rocchetta Ligure”

[3] tra essi i più importanti sono il fondo Finzi che comprende molti documenti inerenti l’organizzazione del servizio di polizia, i dati dei censimenti delle intendenze, alcuni carteggi tra reparti, una copia del fondo dell’ex commissario della Brigata Arzani Francesco Rivara “Bruno” che negli anni Sessanta e Settanta raccolse molti materiali che confluirono poi nei volumi di Giorgio Gimelli sulla Resistenza in Liguria e parte del fondo G.B. Lazagna, oltre alcuni diari dell’epoca o successivi.

[4] Due pomeriggi a settimana, il venerdì e il sabato si effettuano visite guidate e la mattina è possibile visitare il museo negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. Gruppi e scuole possono sempre concordare visite guidate all’esposizione e ai luoghi significativi della Resistenza in val Borbera.