Alcune idee sull’orientamento di Libarna

Un ringraziamento al centro studi “In Novitate” per averci consentito di pubblicare questo articolo, già comparso, in forma più elaborata, sulle pagine della rivista “in Novitate” (fascicolo 65, dicembre 2024

Introduzione

Le città romane di fondazione presentano tipologie planimetrico – funzionali che senz’altro recepivano regole comuni, pur nella complessità territoriale in cui ancora oggi le vediamo: è evidente la razionalizzazione degli spazi urbani così come è evidente un’altrettanta diversità nell’orientamento, scelto in base a criteri non solo pratici ma anche astronomici o cultuali.

Queste fondazioni iniziarono già nel IV secolo a.C. ed avevano procedure molto lunghe[1]:

«… una volta presa la decisione di fondare una colonia, si mandava sul luogo una commissione incaricata di svolgere tutte le pratiche necessarie per misurare e delimitare il territorio e suddividerne lo spazio interno che era assegnato ai coloni … per compiere tutte queste operazioni erano necessari all’incirca tre anni».

Giuseppe Veneziano in un suo articolo del 2022 così riassume lo stato dell’arte sul loro orientamento[2]:

«Tornando all’idea che i Romani orientassero sistematicamente i loro accampamenti militari, le loro nuove città e le loro centuriazioni secondo la direzione del Sole nascente in virtù di una tradizione religiosa mutuata dagli Etruschi, uno studio condotto nel 1975 dall’archeologo francese Joëll Le Gall ne mette in dubbio la consistenza. L’autore ha individuato numerosi criteri con cui i Romani orientavano il cardo e il decumano, e questi possono essere riassunti come segue:

1. secundum naturam;

2. in base a contingenze militari (castrametatio);

3. in funzione dell’andamento dei venti (prescrizioni di Vitruvio);

4. secondo l’estensione e la disposizione dei territori centuriati;

5.concordi alle vie consolari o alle strade di maggior percorrenza già esistenti sul territorio (Via Appia a Terracina, Via Æmilia in Emilia, Via Postumia ad Asolo)».

Nel primo criterio rientra quindi l’astronomia già presa in considerazione nel 1869 da Heinrich Nissen, citato da Amelia Carolina Sparavigna[3]:

«È nel libro di Heinrich Nissen che troviamo la città immaginata come un templum, con il decumano orientato verso il sorgere del sole il giorno di fondazione. Per Nissen, tale giorno è il Dies Natalis ed è associato ad una festa. Quindi lo storico tedesco Heinrich Nissen pare essere proprio il primo ad aver associato decumano, sorgere del sole e feste del calendario romano … La città però non è un templum, e questo è stato definitivamente stabilito da studi successivi a quello di Nissen».

Piero Barale, Mario Codebò ed Henry de Santis propongono per Augusta Bagiennorum (Bene Vagienna, CN) una posizione legata al tramonto del Sole nel solstizio invernale al pari di Verona e Vicenza[4]. Sandro Caranzano e Mariateresa Crosta portano l’esempio di Augusta Praetoria (Aosta) con l’asse del cardo (via de Challand) allineato con il sorgere del Sole al solstizio invernale[5].

Anche la necessità di garantire il deflusso delle acque rientra nelle caratteristiche naturali ed era comune che[6]:

«… in un territorio semi-pianeggiante o caratterizzato da acclività molto limitata, i gromatici preferissero tracciare i decumani assecondando la linea di pendenza, così da agevolare quanto più possibile lo scorrimento delle acque; al contrario, lì dove il terreno risultava scosceso venivano orientati obliquamente, in modo da rallentare il deflusso idrico».

Per il secondo punto abbiamo che Libarna è difesa naturalmente dai monti, dallo Scrivia e dalle due gole di Pietrabissara e Serravalle, elementi morfologici ininfluenti però ai fini del suo orientamento.

Tra i vari esempi riconducibili al terzo punto, Chiara Zanforlini esamina i criteri per la scelta di un sito di fondazione e cita l’importanza dei venti secondo Vitruvio e Oribasio, medico vissuto ai tempi di Gallieno[7]. Amelia Carolina Sparavigna definisce Torino città di Vitruvio perché segue il criterio dell’architetto romano in merito al clima e afferma che lo stesso può valere per Aosta[8]:

«All’orientamento delle vie urbane, Vitruvio dedica un intero capitolo. La sua preoccupazione non è tanto quella di procurare sole e luce alle case, quanto quello di escludere i venti prevalenti, che considera molesti e dannosi per la salute, dal tessuto urbano tramite il giusto orientamento.

Vitruvio scrive: “Saranno esse ben eseguite, se si escluderanno con avvedutezza dalle piazze e dalle strade i venti, i quali se sono freddi offendono, se caldi, viziano, se umidi nuocciono. Perciò sembra doversi evitare un tal difetto, ed avvertire che non accada quello che in molte città suole avvenire: come nell’isola di Lesbo la città di Mytilene è edificata con magnificenza ed eleganza ma non prudentemente collocata in quanto se soffia Austro, gli uomini si ammalano, quando Coro, tossono, quando Settentrione si ristabiliscono in salute, ma non possono star fermi nelle strade e nelle piazze per l’intensità del freddo”».

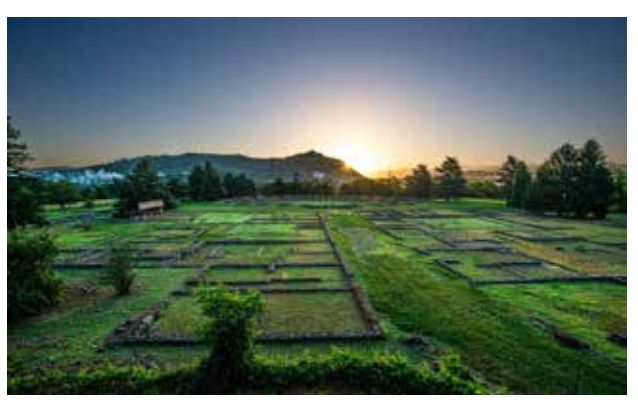

A riguardo dell’estensione e della disposizione dei territori centuriati (quarto punto) la disposizione della Valle Scrivia e della Val Borbera (figura 1) ha condizionato senz’altro l’orientamento di Libarna come vedremo nelle conclusioni perché l’assetto urbano e l’organizzazione rurale erano due aspetti di un unico programma[9].

Per il quinto e ultimo punto Jacopo Turchetto ricorda che[10]:

«Il decumanus maximus poteva corrispondere al tracciato di un’importante arteria stradale che era stata tracciata prima della realizzazione della limitatio (è questo il caso, per esempio, della centuriazione di Terracina, impostata sull’Appia, o di quella di Asolo, il cui decumano massimo era rappresentato dalla Via Postumia …)».

Libarna

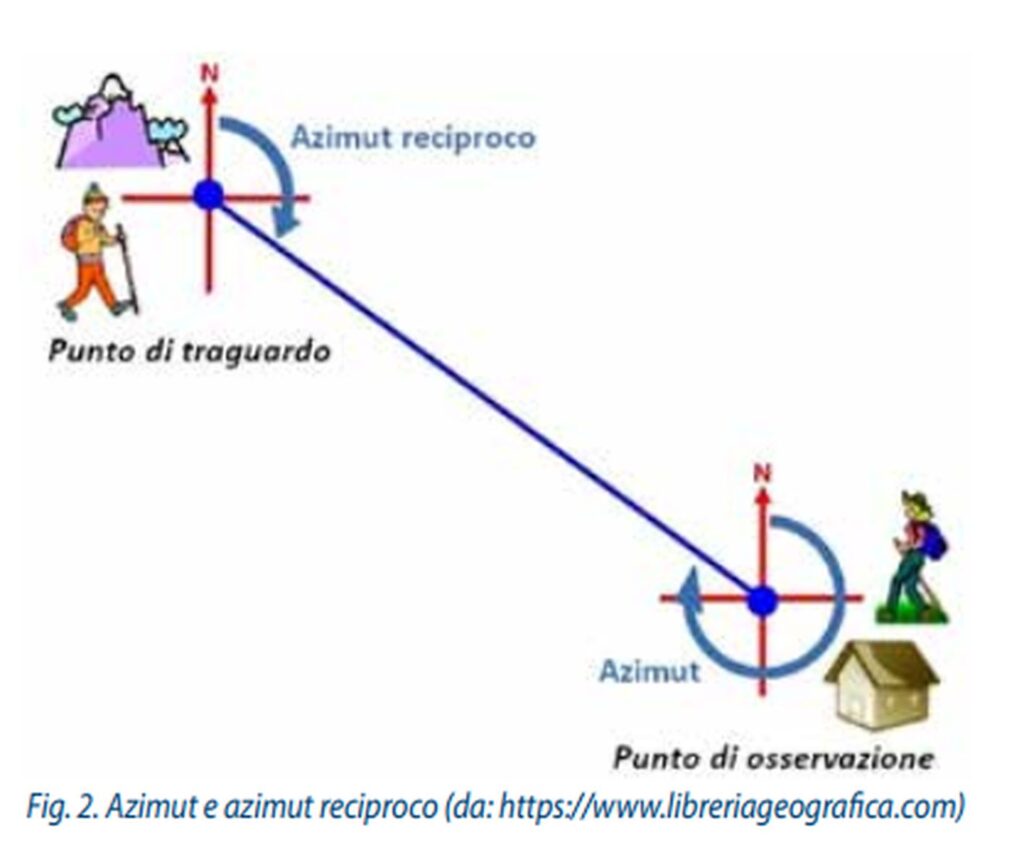

Nel nostro caso occorrerebbe innanzitutto una campagna di indagini topografiche per stabilire l’esatto orientamento della città: secondo Giuse Scalva l’angolo rispetto al nord è di 30°NO/SE, per Silvana Finocchi è di 36°NO/SE, ottenuto con Google Earth è di 40°NO/SE[11]. Questi valori possono essere espressi rispettivamente come: 330°N, 324°N e 320°N ossia tramite l’azimut che è l’angolo compreso tra la direzione nord e la direzione del punto di traguardo visto dal punto di osservazione (figura 2).

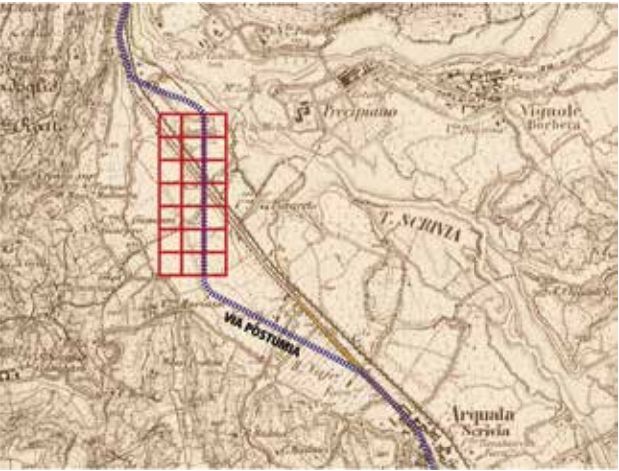

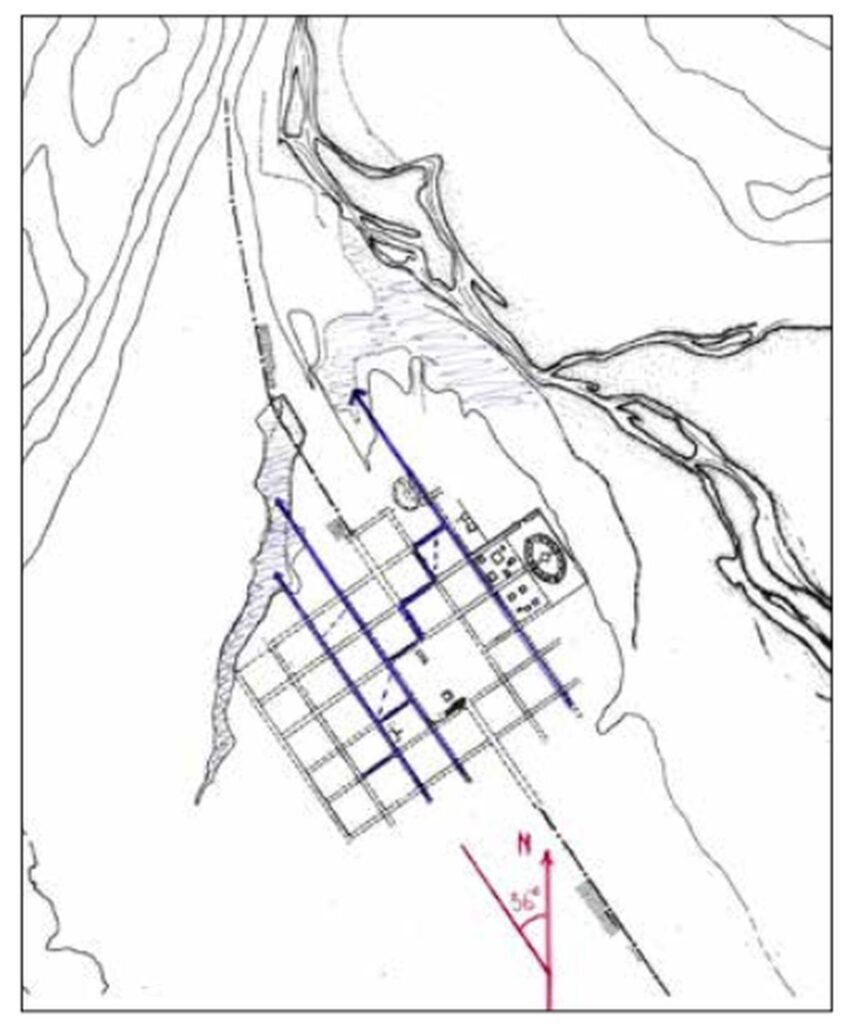

L’origine degli assi ortogonali della centuriazione è probabile che fosse nel foro perché è una regola espressa da Igino Gromatico[12]. Una possibile soluzione è quella delle figure 3 e 4 con il decumano massimo che prolungato intercetta Monte Spineto, costituendo forse la base di operazioni effettuate tramite la diottra. Questo allineamento risente però della scala 1:5.000 su cui l’abbiamo tracciato, non tiene conto di come era in origine la vetta ma soprattutto va ricavato con uno strumento topografico.

Di questa coincidenza si era già accorta Sara Pessino che ne parla nel suo romanzo Ogni quarto di Luna ambientato a Libarna, così come della singolare orientazione del Santuario di Monte Spineto del tutto simile a quella dei cardi[13].

Sappiamo che la Via Postumia fu costruita nel 148 a.C. e che l’impianto urbanistico della città è successivo ed ha i cardi paralleli alla strada consolare, probabile motivo dell’inclinazione del reticolo urbano[14].

Recenti studi hanno confermato che il cardo maximus corrisponde alla Via Postumia e ricalca più o meno quello della strada attuale tra Arquata e Serravalle [15]. Con questo cardo orientato esattamente a nord la Via Postumia avrebbe assunto un andamento a gomito poco ragionevole (figura 3).

Silvana Finocchi nel 1996 considerava invece che i valori termici esponenziali e la direzione dei venti potessero aver influito sulla disposizione del municipio romano così come l’orientamento del teatro disposto secondo le prescrizioni vitruviane per una ottima propagazione dei suoni[16].

Per Sergio Pedemonte e Marco Tremari invece[17]:

«Non furono i venti, l’insolazione o l’archeoastronomia a influenzare i fondatori di Libarna ma semplicemente la direzione della Via Postumia che coincideva con il cardine massimo e il problema di carattere idraulico per lo smaltimento delle acque; tutto ciò si sposò con la centuriazione in Valle Scrivia e in Val Borbera. La presenza di acquitrini nei secoli è testimoniata nelle vicinanze di Libarna dal toponimo Moriassi o Muriassi: infatti il termine Mar sta per palude o acquitrino ed è comunque legato all’acqua».

Con molta approssimazione la piana su cui poggia Libarna ha una pendenza dello 0,8% – 0,9% dalle Vaie verso Serravalle[18], perpendicolarmente, da monte verso lo Scrivia, le pendenze del terrazzo fluviale vanno da circa lo 0,6% sino all’1%. Stiamo prendendo però in considerazione il livello attuale dei campi accresciuto nei secoli a causa del colluvio nonché dalle macerie della città in seguito movimentate dalle attività agricole (figura 4).

Le poche notizie che conosciamo circa l’andamento di canali e cloache le traiamo da Giorgio Monaco e più recentemente da Silvana Finocchi:

«Curatissima poi la distribuzione delle acque nell’abitato … e lo scarico delle acque di rifiuto, ottenuto mediante due cunicoli ad uso di chiaviche (uno secondo l’asse del teatro, e l’altro, lungo 54 metri, in direzione dell’anfiteatro), trovati negli scavi del 1873-74 …[19]».

«Per le dimensioni e la sezione a ferro di cavallo quest’ultimo (collettore, N.d.R.) è invece simile alla fognatura, che correndo in corrispondenza del cardine II superiore, raggiunge il teatro e volgendo verso ovest, fuoriesce dall’anello perimetrale della cavea. Qui il collettore si collegava all’emissario, che rinvenuto sotto il cardine I superiore a sud, scaricava nel Rio della Pieve. A giudicare da quanto oggi si conosce della rete di canalizzazione urbana sembra evidente che nel sistema di smaltimento, gli emissari principali defluissero a nord[20]».

Le indagini archeologiche preventive eseguite per la progettazione di un sottopasso pedonale alla ferrovia per Milano, hanno evidenziato un canale di scolo con andamento obliquo rispetto ai decumani e con pendenza verso il Rio della Pieve[21].

Guido Cossard e Adriano Gaspani hanno preferito proporre una soluzione archeoastronomica[22]:

«Le misure hanno mostrato come sia possibile sostenere che la città sia stata simbolicamente orientata su uno dei punti di arresto della Luna e in particolare sul punto in cui sorgeva la Luna quando raggiungeva la sua massima declinazione negativa, anche se con una certa approssimazione.

Quando la Luna si trovava in questa situazione, descriveva un arco estremamente particolare nel cielo, molto basso sull’orizzonte, e il fenomeno aveva impressionato enormemente le popolazioni antiche».

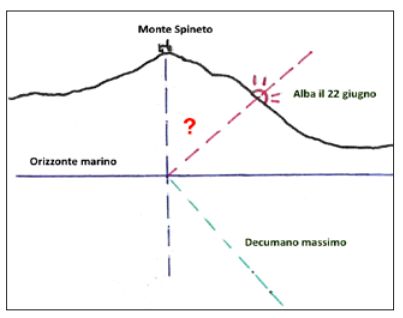

Vediamo se la teoria di Heinrich Nissen, prima citata, è riscontrabile per Libarna: il giorno del solstizio d’estate è quello in cui il Sole sorge più a NE, cioè l’amplitudine è al suo valore massimo[23]. Essa dipende ovviamente dal luogo in cui ci si trova e si ricava dalla declinazione solare e dalla latitudine: il risultato per Libarna è un azimut di 56° (34° da Est verso Nord) ma, attenzione, sull’orizzonte marino non su quello vero ed è un dato molto vicino ai 36°NO/SE indicato da Silvana Finocchi per l’orientamento di Libarna (figura 5).

Il 22 giugno 2024 abbiamo constatato che il Sole è sorto sul pendio orientale di Monte Spineto, ma non siamo in grado di affermare che all’orizzonte marino il punto dell’alba e il prolungamento del decumano massimo fossero allineati.

Per Libarna non possiamo oggi convalidare la teoria di Heinrich Nissen ma è un’ipotesi suggestiva che va verificata da specialisti.

Questa non è l’unico filone di ricerca da seguire in futuro, pertanto riportiamo di seguito un contributo di Sara Pessino: nella scienza occorre partire da più supposizioni per giungere ad una qualche o quasi certezza, chi pensa di avere la verità in tasca e arriva a urlare nei dibattiti, non ha presente il cammino fatto dalla razionalità scientifica partendo da Galileo Galilei sino a oggi.

L’orientamento di Libarna secondo noi è conseguente:

- innanzitutto alla direzione della Via Postumia;

- alle linee di massima pendenza per lo scolo delle acque;

- alla disposizione delle maglie centuriali nei terrazzi quaternari dello Scrivia, Borbera e Spinti: essendo gli ultimi due semi perpendicolari al primo, le aree risultano sfruttabili con canali sui loro confini utili all’agricoltura e alla bonifica. In caso contrario si sarebbero avuti campi disposti come rombi con canali obliqui ai limites;

Il problema non è esaurito con questo nostro contributo: non abbiamo certo competenze per affermare che la città venne o non venne orientata secondo i venti o per motivi cultuali legati all’astronomia o per altre cause che ad oggi neanche immaginiamo.

Ci sono ragioni a favore di tesi diverse dalle nostre per studiare una città dove è ancora difficile osservare con chiarezza il reticolo delle strade.

I gromatici, questi topografi ante-litteram, devono aver ripetutamente percorso il territorio circostante la futura Libarna, compresi tratti del Borbera e dello Spinti, valutando ogni aspetto pratico dell’assetto urbanistico compresa la possibile altezza delle piene dello Scrivia per poter posizionare gli scarichi delle fogne senza inconvenienti.

Niente venne lasciato al caso: dalla scelta dei materiali lapidei, dalle argille per i mattoni e dalle rocce per la calce, al calcolo del bilancio idrico (acquedotto, canali, pozzi, cisterne e cloache), fino all’utilizzo di strade selciate con lastre di pietra locale:

| Superficie | m2 |

| Città | 230.000 |

| Foro | 13.440 |

| Insula | 3.510 |

| Teatro | 1.230 |

| Anfiteatro | 4.075 |

Ringraziamenti

Desidero ringraziare la dott.ssa Valentina Barberis della Direzione Regionale Musei del Piemonte per aver permesso alcune misure a Libarna unitamente al prof. Alexis M. Christensen (University of Utah, Salt Lake City, U.S.A.).

Senza i confronti e l’aiuto di Davide Canazza, Henry De Santis e Sara Pessino non sarei riuscito a fare questa ricerca: come sempre esprimo loro la mia gratitudine per la pazienza ed i suggerimenti.

BIBLIOGRAFIA

BARALE E ALTRI 2001 – Piero Barale, Mario Codebò, Henry de Santis, “Augusta Bagiennorum (Regio

IX): una città astronomicamente orientata”, in: Studi Piemontesi, vol. XXX, fasc. 2, pp. 489-

502.

CARANZANO E CROSTA 2023 – Sandro Caranzano e Mariateresa Crosta, “Geometria, numero e cosmo

nella città antica. La Regio XI augustea”, in: Misurare il tempo. Strumenti e tecniche tra

storia e contemporaneità a cura di Laura Farroni, Manuela Incerti e Alessandra Pagliano,

Libreriauniversitaria.it edizioni.

CONVENTI 2004 – Marta Conventi, Città romane di fondazione, L’Erma di Bretschneider, Roma.

COSSARD 2018 – Guido Cossard, “Archeoastronomia: il disco di Libarna”, da www.academia.edu

(consultata il 17 aprile 2024).

FINOCCHI 1996 – Silvana Finocchi (a cura di), Libarna, Maxmi Editore, Castelnuovo Scrivia.

GOGGI 1973 – Clelio Goggi, Storia dei Comuni e delle Parrocchie della Diocesi di Tortona, Tortona,

3° edizione.

MONACO 1936 – Giorgio Monaco, Forma Italiae. Regio IX Liguria, vol I, Libarna, Danesi Editore,

Roma.

PEDEMONTE E TREMARI 2023, “L’acquedotto romano da Pietrabissara (Isola del Cantone, GE) a

Libarna (Serravalle Scrivia, AL), in: Paolo de Vingo, Sergio Pedemonte, Marco Tremari (a

cura di), Il sistema idraulico di Libarna e il suo acquedotto, Comune di Arquata Scrivia (AL),

pagg. 13-55.

PESSINO 2018 – Sara Pessino, Ogni quarto di Luna, Giovane Holden Edizioni, Viareggio (LU).

QUERCIA E ALTRI 2018A – Alessandro Quercia, Katherine Huntley, Hannah Friedman, Michael Boyles,

Melania Cazzulo, “Serravalle Scrivia, Libarna. Libarna Urban landscape Project: prospezioni

di superficie con indagini geofisiche e riprese da drone (anno 2017). Nota preliminare”,

Quaderni di Archeologia del Piemonte, 2, pagg. 189-193.

QUERCIA E ALTRI 2018B – Alessandro Quercia, Silvia Gatti, Valentina Cabiale, “Serravalle Scrivia.

Nuovi dati sulla Via Postumia”, Quaderni di Archeologia del Piemonte, 2, pagg. 193-197.

QUERCIA E ALTRI 2019 – Alessandro Quercia, Simone Lerma, Marco Casola, “Serravalle Scrivia.

Frazione Libarna. Linea ferroviaria AV/AC Terzo Valico dei Giovi, cantiere OV 20. Nuovo

tratto di Via Postumia lungo la ex S.S. 35 dei Giovi”, Quaderni di Archeologia del Piemonte,

3, pagg. 221-223.

SCALVA 1998 – Giuse Scalva, “La centuriazione di Libarna: considerazioni di organizzazione

territoriale delle valli Scrivia e Borbera in Età Romana”, in: Quaderni della Soprintendenza

Archeologica del Piemonte, n. 15, pagg. 152-165.

SPARAVIGNA 2020 – Amelia Carolina Sparavigna, Augusta Taurinorum, la fondazione della colonia e

l’archeoastronomia di Heinrich Nissen, in: https://doi.org/10.5281/zenodo.5035981

(consultato il 25 aprile 2024).

SPARAVIGNA 2021 – Amelia Carolina Sparavigna, “Datare le città con la direzione del decumano e il

sorgere del sole: il Templum di Heinrich Nissen (1869)”, in: www.academia.edu (consultata il

17 aprile 2023).

SPARAVIGNA 2022 – Amelia Carolina Sparavigna, “Aosta, la geometria e i venti di Vitruvio”, in:

https://zenodo.org/records/5878364 (consultato il 7 giugno 2024).

STORIA DEL SANTUARIO 1887 – Storia del Santuario di Nostra Signora del Monte Spineto, 2 a edizione,

Tortona.

TURCHETTO 2020 – Jacopo Turchetto, “Centuriazioni e organizzazione del territorio in età romana:

oltre il paradigma del “Romano bonificatore”, in: Archeologi nelle terre di bonifica. Paesaggi

stratificati e antichi sistemi da riscoprire e valorizzare, a cura di Maria Stella Busana,

Elisabetta Novello e Alice Vacilotto, CLEUP, Padova, pagg. 103-119.

UBERTI 2017 – Marisa Uberti (a cura di), “Il Disco di Libarna: un’interpretazione astronomica”, Due

passi nel Mistero, https://www.duepassinelmistero2.com/studi-e-

ricerche/archeoastronomia/il-disco-di-libarna/ (consultato 24 giugno 2024), conferenza di

Walter Riva e Guido Cossard, 28 ottobre 2017.

VENEZIANO 2022 – Piero Veneziano, “L’orientamento astronomico delle città romane ed il caso

dell’Augusta Taurinorum”, in: 24° Seminario di Archeoastronomia, Genova 14-15 maggio,

www.academia.edu (consultata il 27 maggio 2024).

ZANFORLINI S.i.d. – Chiara Zanforlini, “La nascita di una città: riti di fondazione nel mondo

romano”, in: https://www.archeofriuli.it (consultato il 28 maggio 2024).

[1] Conventi 2004, pag. 16 e 17.

[2] Veneziano 2022, pag. 183.

[3] Sparavigna 2020, pag. 3 e 14; Sparavigna 2021.

[4] Barale e Altri 2001, pp. 489-502.

[5] Caranzano e Crosta 2023, pag. 86.

[6] Turchetto 2020, pag. 110.

[7] Zanforlini s.i.d., pag. 2.

[8] Sparavigna 2022, pag. 1 e 12.

[9] Conventi 2004, pag. 19.

[10] Turchetto 2020, pag. 110.

[11] Scalva 1998, pag. 152 e 156; Finocchi 1996, pag. 71.

[12] Citato in Conventi 2004, pag. 19.

[13] Pessino 2018 pag. 27 e 109. Da Google Earth si ricava per l’anfiteatro una direzione di circa 140°N (oppure 320°) e per il Santuario di 143,64°N (vedere figura 10). Nel suo romanzo Sara Pessino motiva questa differenza ma non vogliamo togliervi il piacere della scoperta.

[14] [14] Scalva 1998, pag. 152.

[15] Quercia e Altri 2018a, pag. 190; Quercia e Altri 2018b, pag. 194; Quercia e Altri 2019, pag. 223. Secondo Finocchi 1996, pag. 81, la continuità del cardine massimo era interrotta da foro ed il traffico veicolare di scorrimento, smistato su percorsi alternativi paralleli (1° cardine superiore?).

[16] Finocchi 1996, pag. 71 e 96.

[17] Pedemonte e Tremari 2023, pag. 32. Vedere anche Sparavigna 2022, pag. 5 per Aosta. Sono considerazione prese in esame pure da Rosanna Mollo in: https://archive.ph/feZ79.

[18] Per inciso lo 0,6% è la pendenza media calcolata per l’acquedotto romano da Pietrabissara (Isola del Cantone, GE) a Libarna (Pedemonte e Tremari 2023, pag. 36).

[19] Monaco 1936, pag. XVIII.

[20] Finocchi 1996, pag. 79, 80, 101. Vedere anche a pag. 91, nota 33 e pag. 143 nota 57.

[21] Comunicazione di Simone Giovanni Lerma (Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo) e Alessandro Quercia (Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino) alla conferenza “Libarna: notizie dagli scavi. Scoperte dalle ultime attività di archeologia preventiva” tenuta il 13 aprile 2024 presso il Municipio di Serravalle Scrivia.

[22] Cossard 2018, s.i.p. e Uberti 2017.

[23] Si chiama amplitudine ortiva l’angolo di orizzonte misurato fra l’est e il punto in cui nasce un astro ed è positiva verso nord. Essa cambia di una ventina di primi in 2.000 anni quindi non ne teniamo conto (Barale e Altri, 2001, tavola 2). Amplitudine = arcsin (sin declinazione/cos latitudine).