Le origini di Serravalle

Dal momento della sua costituzione Chieketè ha dedicato molto impegno al recupero e alla valorizzazione delle ricerche e del lavoro di Roberto Allegri, uno dei più autorevoli studiosi della storia, della lingua e della cultura dell’Oltregiogo.

In particolare, abbiamo dato alle stampe il volume Panorama storico di Serravalle, che raccoglie trentuno articoli da lui pubblicati alla fine degli anni Sessanta sul periodico “Panorama di Novi” e reso disponibile in formato digitale il suo Vocabolario e grammatica della lingua serravallese.

Ora, grazie a nuove ricerche archivistiche, abbiamo ritrovato altri due suoi articoli dedicati alla storia della città di Serravalle Scrivia pubblicati sulla rivista “La Provincia di Alessandria”.

Ve li riproponiamo, anche se ricalcano a grandi linee il contenuto di altri suoi scritti, per tre importanti ragioni: essi arricchiscono e completano il corpus della sua opera che stiamo lentamente ricomponendo; retrodatano ulteriormente l’inizio dell’interesse e delle ricerche di Allegri intorno alla storia di Serravalle e dell’Oltregiogo (il lavoro che qui si pubblica è del 1963 e precede di quattro anni la serie di articoli comparsi su “Panorama”); rappresentano, per l’epoca, una significativa novità storiografica sul tema della nascita e dello sviluppo dei borghi in età medioevale in Valle Scrivia e nell’Oltregiogo.

Di seguito il testo del primo articolo, pubblicato nel numero di dicembre 1963 del mensile edito dall’Amministrazione provinciale (Roberto Botta).

In una memoria del Canonico Montaldo della Collegiata di Serravalle, che porta la data del 1774 è contenuta una breve cronologia storica del borgo a partire dal 1176 fino al tempo della redazione di detto documento1.

La memoria non fa menzione del periodo anteriore al 1176, né avrebbe potuto farla poiché ancora non erano stati pubblicati altri documenti dell’epoca anteriore, ai quali appunto io mi riferisco in questa breve esposizione storica, per chiarire le vicende più importanti che caratterizzarono la vita dell’antico nucleo urbano che diede poi origine a Serravalle.

Nel marzo 1176 Federico Barbarossa, a conclusione delle lotte condotte, fra le altre, contro la città di Tortona, concedeva al Comune stesso un “privilegium” (Codice Diplomatico Italiano) con il quale riaffermava detto Comune in tutte le sue ragioni, possessioni e pertinenze, revocando qualunque concessione e donazione che fosse stata eseguita, nominando espressamente fra questi anche quelli appartenenti al Borgo di Serravalle.

Il privilegio del 1176 fu confermato dalla pace di Costanza del 1183, la quale pose fine alle controverse e alle guerre fra l’Imperatore e la Lega Lombarda, con la decisione cesarea della restituzione a Tortona del mal tolto.

La decisione imperiale fu del resto confermata anche dai successori di Federico I: nel febbraio 1193 Enrico VI faceva espresso riferimento al disposto della pace di Costanza; l’8 dicembre 1220 Federico II, con un nuovo diploma, confermava ai Tortonesi i loro diritti e fra questi, il possesso del Borgo di Serravalle; lo stesso infine avvenne il 13 marzo 1311 con la concessione di Enrico VII. Questi diplomi confermano che, almeno fino al 1312, Serravalle fu sottoposta alla dominazione tortonese; tanto più che, con altro diploma del 1313, sempre di Enrico VII, risulta essere ormai diventata Serravalle possedimento dei Marchesi Spinola. Ma, per i fini che mi propongo, l’esame dei quattro diplomi consente di far derivare altre osservazioni. Intanto la parola ’’pristine” contenuta nel diploma del 1176, sta ad indicare che l’Imperatore abbia voluto confermare, valendosi della sua imperiale autorità, diritti pertinenti alla città di Tortona, ma da essa acquisiti anteriormente alla sua discesa in Italia. Inoltre il riferimento ai beni dell’Episcopato (tortonese), il che lascia presumere che, sempre anteriormente alla venuta di Federico in Italia, vi fossero stati rapporti, concernenti il Borgo di Serravalle, fra l’autorità religiosa e quella civile di Tortona.

In effetti questi rapporti ci furono e per poterne un poco chiarire la portata, è necessario fare qualche passo indietro nel tempo, risalendo alle vicende successive alla distruzione di Libarna.

La distruzione della città romana, probabilmente ad opera di Attila nel 452, provocò la dispersione della popolazione cittadina in vari villaggi all’intorno dell’antico agglomerato; ne sono prova le formazioni a mio parere coincidenti col periodo di dominazione longobarda, di varii ’’pagi”, nominati per lo più, nei documenti dell’epoca, con riferimento alle Chiese cristiane che ne erano il centro spirituale. Così per il Monastero di Precipiano, che pare risalga ad una donazione del re Liutprando (sec. VIII) e che, nell’attuale toponomastica rivelerebbe tale origine (Precipiano sarebbe infatti la corruzione volgare del già corrotto ’’Principis planum” ossia piano del Principe). L’attuale toponomastica d’altronde rivela che, poco a nord dei ruderi di Libarna, si formò un pagus retto a Pievania (lo conferma la Villa della Pieve oggi esistente), che portò per vari secoli il nome di Pieve de Inverno o Pieve de Linverno, nomi che manifestano attraverso la corruzione l’origine libarnese del sito. Tale Pieve era dedicata a Santo Stefano e, quando più tardi sorse il Borgo di Serravalle, la cui chiesa fu dedicata a San Martino, fu ad essa unita la giurisdizione ecclesiastica un tempo riservala alla Pieve di Linverno; e da quell’epoca (1239) la Chiesa di Serravalle fu dedicata ai Santi Martino e Stefano, ancora precisandosi peraltro, in certi registri parrocchiali dei sec. XVI e XVII, “già di S. Stefano de Inverno’’.

Ma l’origine a mio parere certamente longobarda del primo nucleo serravallese è data dall’antico nome, che era ”Mons Arimannorum” o ’’Castrino\Arimannorum”, come risulta in un documento che citerò fra breve. Ed anche in questo caso la toponomastica sorregge il dato storico: si tratta del nome ’’Armanina” dato ancor oggi alla regione collinare posta immediatamente a sud dell’attuale agglomerato urbano. Nel diritto longobardo Arimanni. parola di origine germanica, stava ad indicare quegli uomini liberi cui spettavano possedimenti a titolo allodiale, cioè privi di qualsiasi peso o gravame derivante dalla natura feudale del possesso.

Non può dubitarsi quindi che l’originario nucleo sia stato abitato da Arimanni; e perciò un possedimento concesso dai re longobardi ad alcuni nobili del regno a scopo di sfruttamento e di difesa (la parola Castrum di chiaro significato militare starebbe a confermarlo). In questo caso l’origine del Castrum va riportata ai secoli VII od VIII, durante i quali buona parte d’Italia era soggetta al dominio longobardo.

Credo quindi che debba ritenersi superata la questione se questo Castrum sia stato istituito dai re d’Italia, ovvero dal Vescovo di Tortona o ancora dai Monaci di Precipiano a difesa del loro possedimento, come qualche storico lascia pensare. Diventò poi, in periodo successivo, che sulla base della documentazione offertami non è possibile precisare, possesso del Vescovo di Tortona: con l’affermarsi della potenza temporale dei Vescovi è certo che, o per autorità propria o per concessione reale, i Vescovi di S. Marziano siano diventati i signori del Castrum; o per necessità, potendo infatti una fortificazione militare ai confini far molto comodo proprio perché, agli inizi del sec. XII, sempre più violenta si manifesta la pressione espansionistica della vicina Repubblica di Genova; le cui truppe, infatti, dopo aver occupato varii castelli, superato l’Appennino e presidiata Pietrabissara si addensavano sempre più minacciose ai confini del possesso vescovile2.

Per questi motivi, forse, o perché parallelamente all’autorità politica del Vescovo si andava delineando con sempre maggior vigoria, nel confuso gioco dei poteri del sec. XII, l’autorità del libero Comune di Tortona, il 30 agosto 1122 il Vescovo di Tortona Pietro II si indusse a vendere il Castrum Arimannorum al Comune della stessa città con atto rogato da certo Guglielmo, notaro del Sacro Palazzo3.

Come già notava Giuseppe Antonio Bottazzi4, attraverso lo strumento formale di una vendita, doveva ritenersi avvenuta la cessione a titolo di vassallaggio, per cui pare che il mutamento sia avvenuto più per preoccupazioni di ordine militare che per ragioni di necessità od opportunità politica. E ciò sarebbe confermato dall’ultimo disposto dell’atto.

Il dominio tortonese, con quei diritti e privilegi richiamati da Federico I nel 1176 con la parola “pristini”, ripeteva la sua origine da questa vendita del 1122; mentre il riferimento ai beni dell’Episcopato confermerebbe che la cessione, almeno all’origine, avvenne a titolo di vassallaggio, restando quindi pur sempre ed in qualche modo il Castello degli Arimanni un possesso del Vescovo: fino a quando il Comune di Tortona non raggiunse tale autorità da non riconoscere più, almeno di fatto, quella politica del Vescovo.

La Repubblica di Genova continuava intanto la sua espansione: nel 1131 fece sorgere contesa fra il sito di Ceta (oggi Borgo De Fornari) ed il Vescovo di Tortona a proposito di certe decime dovutegli dagli abitanti del luogo; ciò allo scopo di dirimerla poi acquistando il castello e restringendo al di là della Scrivia il possesso vescovile. Inoltre seppe guadagnarsi, a scapito di Tortona, l’amicizia dei Comuni di Novi e di Pavia, con i quali anzi strinse alleanza nel 1135. Ebbe contese col Marchesato di Gavi, proclive all’amicizia con Tortona nel tentativo di scongiurare la pressione dei Genovesi.

Nel 1148, dopo qualche tempo di relativa pace con Tortona, i Genovesi presero di mira il Castello degli Arimanni e, provenienti dai loro possessi in Valle Scrivia. vi posero l’assedio. Ma non riuscirono ad espugnarlo, che anzi i Tortonesi a difesa del Castello riuscirono a ricacciarli spingendoli fino a Montecucco.

Furono invece le truppe di Federico Barbarossa ad espugnare il Castello nel 1155. Questi, alleato dei Pavesi contro Tortona e Milano, dopo aver conquistato Chieri ed Asti, pose l’assedio a Tortona. La città oppose una fierissima resistenza e si arrese soltanto dopo che Federico concesse alla popolazione di evacuarla. Fatta la qual cosa l’Imperatore Federico, la distrusse. Nel frattempo i Pavesi, alleati di Federico approfittarono delle difficoltà dei tortonesi per occupare vai loro castelli, fra i quali, oltre a Pozzolo ed Arquata, anche il Castrum Arimannorum, che essi stessi presidiarono per conto del Barbarossa fino al 1165, anno in cui i Tortonesi con la pace interlocutoria stipulata nella Chiesa di S. Maria in Sale il 24 giugno, riebbero in possesso i castelli da loro perduti. E riebbero pure la promessa di sudditanza dai castellani, se nel 1170 gli uomini di Serravalle, Grondona, Montacuto ed altri castelli della Valle Scrivia giurarono fedeltà ai Consoli di Tortona, promettendo di consentire ai Tortonesi il libero passaggio attraverso la strada per Genova, che ad un dipresso corrispondeva all’antica Via Postumia di romana memoria.

Dopo il 1165 si ebbe soltanto uri trattato di pace, del 1174, fra la famiglia tortonese degli Opizzone e quella dei Marchesi Malaspina per sistemare la vertenza insorta a proposito dell’assegnazione a quest’ultima di alcune terre, comprendenti anche il Castello di Serravalle. Con tale trattato i Malaspina si videro concesso il diritto di esigere il pedaggio a Serravalle ed i castellani furono obbligati a prestar soccorso al Marchese, in caso di bisogno.

Ulteriori contese si ebbero fra Tortona e l’Imperatore, tutte definitivamente sistemate con il privilegi del 1176 e con la sua conferma nella pace di Costanza del 1183. I serravallesi ebbero l’onore di veder indirettamente riconosciuto dall’Imperatore il loro valore e la loro fedeltà al Comune di Tortona, se nel diploma del 1176 può leggersi ”ed il Signor Imperatore lascia correre tutti i malefizi che gli uomini di Serravalle fecero contro a lui e contro a’ suoi”, affinché il ricordo di tanto non impedisse il realizzarsi del desiderio di pace.

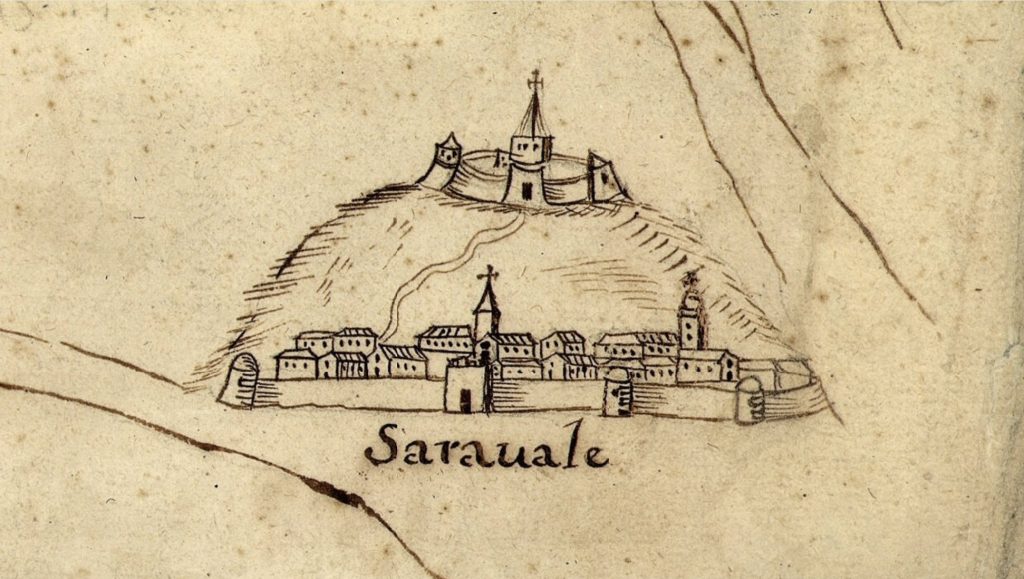

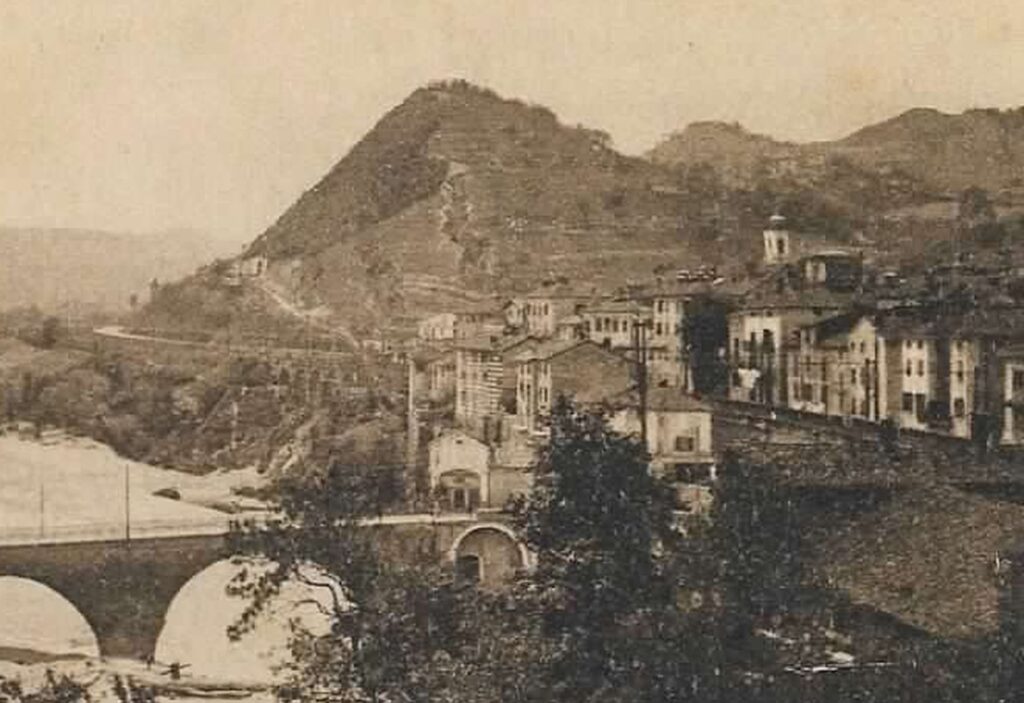

A questo punto val la pena notare che nei diplomi imperiali si fa già espressamente il nome di Serravalle. Poiché invece nell’alto di vendila del 1122 si parlava ancora di Castrum Arimannorum. il cambiamento e la preminenza del secondo nome dovettero verificarsi in quello scorcio di tempo. La spiegazione può forse ritrovarsi nel fatto che. trovandosi il Castello degli Arimanni esattamente a ridosso di un nodo stradale importantissimo (e cioè il bivio oggi detto di Gavi che univa l’antica Strata Vallis Scripie, cioè l’antica Via Postumia, con la strada per Genova attraverso i monti della Crenna), un po’ per garantirsi i diritti di pedaggio dai viaggiatori, un po’ per premunirsi a difesa delle scorribande dei Genovesi, Tortona, avuto dal Vescovo il possesso del castello, ritenne di costruirvi alle falde un presidio. Questo nuovo nucleo portò il nome originario di Borgo novo per differenziarlo dal vecchio Castello e successivamente, data la sua posizione a ridosso del punto in cui la Scrivia si restringe quasi a chiudere la valle, fu chiamalo SerravaIle. E tale nome mantenne gli atti successivi al 11765.

- Secondo il documento Serravalle dal 1176 al 1774 ebbe cinque successive dominazioni: quella tortonese fino al 1312, la signoria dei Marchesi Spinola dal 1313 al 1482, dei Duchi di Milano dal 1482 al 1580, anno nel quale il possesso del feudo fu assunto dalla Regia Ducale Camera di Milano. che, con alterne vicende, lo tenne sino al 1738, quando, con la pace di Vienna, tutto il Tortonese e quindi anche Serravalle, fu assegnato al Re di Sardegna [↩]

- nel 1121, poi, avevano acquistato per 400 libbre il feudo di Voltaggio dai signori locali con i redditi inerenti e premevano sui territori del gaviese [↩]

- Ai consoli della città di Tortona era venduto il Monte degli Arimanni con il relativo castello, il distretto, le giurisdizioni ed i benefici presenti e futuri e con ogni altra cosa ad esso Vescovo appartenente da parte di San Marziano in detto Monte e Castello, a comune utilità, onore e profitto di tutto il popolo di Tortona, per il prezzo di sessanta libbre di buoni denari pavesi, di modo che nessuna molestia possano arrecare il Vescovo Pietro o i suoi successori al pacifico possesso del sito da parte di Tortona, con la garanzia peraltro che in caso d’invasione o maltrattamento dei benefici o dell’onore dei Vescovato, avrebbe potuto il Vescovo fare guerra ai nemici della Chiesa, valendosi del già già detto monte e Castello finché non sia fatta la pace [↩]

- Osservazioni storico-critiche sui ruderi di Libarna ed origine di alcuni castelli del Tortonese, Novi, Stamperia Tessera, 1815 [↩]

- I Tortonesi furono preveggenti nel voler presidiare tali strade di vitale importanza per il traffico del tempo fra la Lombardia e la Liguria. Negli anni successivi il problema della libertà e della sicurezza del transito per le due vie si fece acutissimo e fu certo anche merito di queste nuove installazioni se esso poté, in un giro relativamente breve di anni, essere portalo a soluzione [↩]