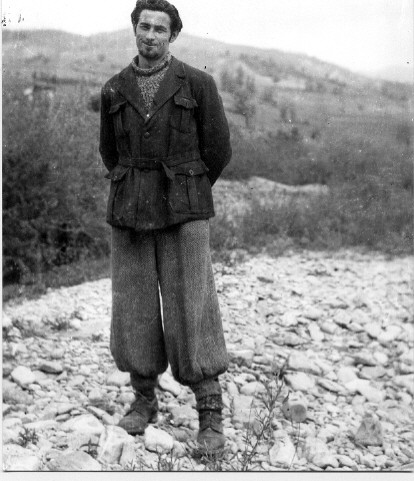

Partigiani in val Borbera: Dino Corso “Terremoto”

Cantalupo, comune di frontiera. Geografica, certamente, perchè da quei crinali bagnati dal Borbera comincia l’alta valle. Militare, se la mente ritorna al biennio 1943 – 1945. Il sangue che bagna il verde delle colline. Il gelo di due inverni infiniti. La fame. Il nemico da sconfiggere, da ricacciare oltre le nostre montagne, fuori dal nostro Paese.

La storia di queste righe racconta non di un solo ragazzo, ma di una famiglia intera. Comincia con un viaggio. Abbraccia due generazioni. Incontra personaggi mitici della guerra partigiana e anche un futuro presidente della Repubblica. Soprattutto, narra di un giovane che, proprio come il partigiano “Farina”, decide di schierarsi dalla parte giusta della Storia, quella degli Alleati anglo americani, e di sfuggire alla cupezza del delirio nazi fascista.

Buenos Aires, 1911. Dentro l’epopea dell’esodo di massa degli italiani in Argentina, vi è anche la famiglia Corso. Provengono dalla val Borbera, spicchio di terra stipata tra Piemonte e Liguria. Ormai non si contano più le navi che dal porto di Genova salpano verso il Latinomerica. Brasile, Cile, Uruguay e, ovviamente, Argentina, sono le terre agognate dai “nostri”. La famiglia Corso è composta dal papà Silvio, dalla mamma Giuseppina e dai i cinque figli: Dino, Teresa, Riccardo, Elena, Delfina. Nella capitale albiceleste, dove nascono gli ultimi tre, Silvio, munito di carro trainato dal cavallo, consegna il carbone per la città. Una città che deve essergli sembrata un enorme ritrovo di compaesani. Gente umile, come lui, che si ritrova migliaia di chilometri oltreoceano per cercare una vita più decente, rispetto a quella imposta dai ritmi di una natura agricola. Come i Corso, tra le tante famiglie pronte a sgobbare tra le calli rioplatensi, troviamo anche quella dei Sivori, che si stabiliscono al barrio Flores. Maria, la moglie, ha anche lei origini borberine: Teo, pugno di case sopra Cabella. Uno dei suoi nipoti, Jorge, diverrà, un secolo dopo, Papa con il nome di Francesco.

Dino Corso in uniforme militare

Per i Corso quella di Baires è una tappa. Il capofamiglia decide di rientrare per diventare falegname. Porta in bottega anche il figlio maschio, Dino, il protagonista di queste pagine. Alto, magro, classe 1923, il ragazzo si appassiona al mestiere, tant’è vero che proseguirà a farlo anche in futuro. Lo scoppio della guerra lo priva, come migliaia di suoi coetanei, del fiorire della giovinezza. Ha diciannove anni e la sorte è segnata. Deve “partire” per il militare. Il regime lo costringe a imbracciare un fucile per combattere un conflitto che sembrava essere “lampo” e si rivela cruento e infinito. E siccome si parla di una famiglia, ecco entrare in scena Giuseppina, la mamma del ragazzo. Dal momento in cui il figlio abbandona le mure domestiche, decide, forse per nostalgia, di metter nero su bianco pochi pensieri giornalieri dedicati al ragazzo adorato. Un diario. Sintetico, asciutto, dove annota andate e ritorni di Dino, i pacchi di vivande da consegnargli, i soldi, i vestiti. La prima riga porta la data del 2 settembre 1942, la partenza. Ventesimo reggimento Giovani Autieri, sesta compagnia. Carrista, essendo provvisto di patente, cosa non comune all’epoca. Cuneo la destinazione. «Ha in tasca 400 lire», scrive la donna. Il suo scritto è stato ripreso dal Quaderno di storia contemporanea nº23” del 1998, edito da Isral, e da La Valle Borbera nella Resistenza 1943 – 1945, volume del 2006 scritto da Giovanni Rossi, professore ed ex Sindaco di Borghetto.

Uno spaccato di quotidianità valligiana nel mezzo di un periodo contornato di paure e violenze. Tra gli andirivieni dal giovane, il tono cambia con le due righe del giorno 10 settembre 1943. Da 48 ore, il conflitto ha subito un cambiamento epocale. Otto settembre. Il Re in fuga con la corte e l’esercito. Un Paese abbandonato. Una scelta. Dino Corso diventa ufficialmente un renitente alla leva. «É arrivato (a casa, nda) in borghese. Sfinito, passando da Brignano Frascata e San Sebastiano». L’armistizio lo trova impegnato agli Orti, quartiere periferico di Alessandria. Fascisti o liberatori, non ci pensa un attimo. Si toglie gli abiti militari nei pressi di un mulino, scambiandoli con quelli del mugnaio e cominicia la grande marcia verso casa muovendosi di notte, per non farsi trovarei dai tedeschi. Pena, la fucilazione. Il destino lo unisce, tra i tanti, al coetaneo Angelo, di cui sarà grande amico per tutta la vita. A Cantalupo, un piccolo gruppetto di giovani renitenti inizia a riunirsi, in attesa dell’arrivo delle formazioni partigiane. Franco Anselmi, “Marco” , e Aurelio Ferrando “Scrivia”, diventano i comandanti della Brigata Oreste.

Il partigiano “Terremoto”

Gli episodi della vita partigiana di Dino sottolineano l’importanza dell’intera famiglia Corso – Cogo durante la Resistenza valborberina. Oltre al ragazzo, infatti, anche le sorelle Delfina e Teresa diventano parti integranti di una lotta serrata contro l’invasore tedesco. Invasore che, tra le anse strette del Borbera, si presenta con la divisione Turkestan. Soldati centroasiatici, violenti saccheggiatori, sorta di moderni lanzichenecchi che i nazisti lanciano addosso non solo ai partigiani, ma anche all’inerme popolazione civile.

Il primo ricordo è tutto per Delfina. Lei stessa lo racconterà nel video La Battaglia di Pertuso. Sono i giorni di fine agosto 1944. Attorno alla piccola frazione all’ombre delle “Strette” si combatte senza sosta. Le bande antifasciste sono a corto di munizioni. Il cannone di Casa Rotta è in preoccupante silenzio. Occorre aspettare la sera per andare a riprenderselo e caricarlo. Al calar delle tenebre, legato a una grossa corda, i partigiani provano a trainarlo in salita. Si odono degli spari nemici, poi il tuffo nelle trincee e l’idea di lasciare l’arma alla propria sorte, cercando altro per l’estrema difesa. Dal nulla, una voce. La “Delfi” urla. «Vigliacchi! Abbandonate il cannone?». Una sfuriata che rinvigorisce le forze dei liberatori. Come il “Balilla” nella Genova del ‘700. Mettono l’enorme bocca da fuoco al riparo. Ne avranno bisogno, quando i nazifascisti si riavvicineranno.

Passano pochi mesi e si entra in uno degli inverni più rigidi di sempre. La neve e il ghiaccio fanno da gelido contorno al sangue che scorre tra queste montagne e la fame che debilita i giovani combattenti. Dicembre 1944. Voci di un prossimo rastrellamento in zona. Le formazioni di stanza sul crinale ligure – piemontese, comandate dal valoroso “Bisagno”, si stanno riorganizzando. Intanto, vengono i “mongoli”. “Terremoto”, nome di battaglia di Corso, deve nascondersi insieme ai suoi compagni d’arme. Una decina di combattenti escogita il nascondiglio. Si dirigono verso Prato. Trovano una stanza nascosta dentro una casa. Alzano un muro e vengo stipati all’interno. Delfina racconta delle sue sortite nascoste per parlare con i ragazzi. La testa appoggiata al grande muro per raccontar loro gli esiti del conflitto. Cercar di tirar su il morale, mentre dentro la fame e il freddo rubano il vigore di giovani soldati e all’esterno, da ogni valle, scendonono ferrosi passi cadenzati di truppe turkestane. Urla, violenze, razzie e stupri. Mercenari spaventosi. Assassini più che militari. Nessuno poteva lasciare le proprie abitazioni. Quando la tempesta passa, Delfina racconta di una sorpresa. «Un leggero batter di porta mi fece sussultare. Per la prima volta erano usciti dal rifugio. Pallidi, dimagriti, coperti da una lunga barba con vestiti umidi». Erano “Terremoto”, “Scrivia”, “Carlo” (Lazagna), “Toscano” (Giannecchini) e altri reduci da Prato. «Non bastarono decine di uova e otto pagnotte per sfamarli», racconta.

Mamma Giuseppina, protagonista in quel 2 febbraio 1945

Terza istantanea. Ritorna protagonista mamma Giuseppina. Il giorno è il 2 febbraio 1945. I tedeschi si stanno dirigendo verso Cabella. I partigiani locali stanno accampati fuori Cantalupo. Non sanno, almeno così pare, dell’arrivo del nemico. Bisogna correre ad avvisarli. Giuseppina, rosario in mano e passo veloce, si incammina verso di loro. Nascosto, un biglietto scritto dalla “Delfi”. A San Nazzaro, nei pressi del ponte di Rocchetta, stanno Dino e tutti gli altri. Quando vedono mamma Giuseppina, capiscono. Lazagna e Giannecchini ringraziano e la mettono subito in guardia. «Andatevene adagio verso il paese. Fino a che noi vi vediamo, non spariamo». In attesa di avere il nemico a tiro, la donna ritorna al borgo. Trema dal freddo e dalla paura. Incontra la colonna. La ferma un soldato. Un pezzo di sapone in mano. «Mamma, lavami la camicia». Poi il buio. Gli spari. Lei bussa con forza alla porta di una stalla. Piange, la fanno entrare. Entra anche il soldato del sapone. «Mamma, toglimi la neve di dosso». E mentre lo dice, il suo braccio sembra staccarsi dal corpo. Giuseppina, pur essendo un nemico, prova a curarlo, mentre il giovane le parla «Anche io ho una mamma che piange per me a casa». Scene e frasi che riportano il conflitto a una dimensione meno militaresca e più umana. Mentre, tutt’intorno, i mongoli cadono per le raffiche dei mitra e i sopravvissuti vengono tradotti a Dovanelli.

Foto di gruppo di ex partigiani di Cantalupo, insiene all’allora sindaco Mario Carniglia

La guerra sta finendo. Dino Corso è incaricato di bloccare, sparando, i tedeschi sulla camionale che collega Genova a Piacenza. Si sistema sui muri sopra Isola del Cantone, assieme a “Toscano” e “Scrivia”. Di notte, il crepitio delle loro mitragliatrici lascia i nazisti sul selciato. La mattina del 25 aprile, per celebrare l’agognata libertà, dipingono di bianco, segno di pace, un camion e si dirigono a Genova. In piazza della Vittoria, la Liberazione è ormai ufficiale. Si torna, con fatica e lentezza, a vivere, dopo anni di sopravvivenza e morte. Dino Corso “Terremoto” diventa amico di Aurelio Ferrando. Nel dopoguerra ritorna al mestiere di falegname. Apre la sua bottega nel 1952, si sposa due anni dopo. Padre di due figli, abbandona temporaneamente il legno per concentrarsi nei serramenti per palazzi. Sono gli anni del boom dell’edilizia, quelli dell’effettiva ricostruzione nazionale. Negli anni ’70, insieme al figlio Corrado, torna al commercio di mobili. Durante la sua esistenza, terminata nel 1988, intrattiene una fitta corrispondenza con un avvocato savonese, socialista, che il regime di Mussolini aveva imprigionato per anni durante la ventennale dittatura. Membro di spicco del CLN e parlamentare di lungo corso, resta amico fedele di Dino. Gli anni passano, difficile incontrarsi. L’avvocato vive ormai a Roma, gli impegni sono troppi: a casa, nel borgo natale di Stella, torna poco. Qualche lettera, bigliettini gelosamente custoditi per ricordare l’affettuoso legame tra il partigiano “Terremoto” e il futuro Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.

Bellissimo, queste sono storie da conservare per SEMPRE.

Mio Padre Ponassi Alberto ex-partigiano detto Roberspierre medaglia al valore comandava un gruppo di partigiani nel comune di Parodi Ligure e assieme a lui un Russo,fucile in dotazione Mauser, ne sapeva qualcosa!