Nella Vecchia Fonderia (2)

Nella gestione della fonderia di un tempo (come adesso, anche se con rischi notevolmente ridotti), erano cruciali le operazioni di preparazione delle cariche per i forni. Soprattutto per i forni dell’ottone, i BB, poiché essi erano alimentati con rottami molto poveri, il cosiddetto ottone campagnolo (ottone da raccolta disomogeneo sia come qualità che come pezzature proveniente dalle demolizioni di macchine, manufatti ed edifici, da raccolte di bossoli sui campi di tiro, demolizioni navi ecc…), rottami di piombo e rottami di zinco oltre che da piombo e zinco in pani. Solo in parte la carica era costituita da tornitura pari lega che i clienti mandavano “in conto trasformazione”.

Quasi tutti i rottami adoperati, per le loro impurezze, dovevano essere trattati o cerniti prima di essere introdotti nei cassoni delle cariche. L’inquinamento da ferro (comunissimo) veniva scongiurato facendo passare tutto il campagnolo su un nastro ove agiva una potente elettrocalamita che magnetizzandosi attirava le parti ferrose e smagnetizzandosi le scaricava fuori dal nastro. La tornitura doveva essere preventivamente riscaldata per asportare l’olio da taglio e l’acqua di cui era impregnata. E questi erano i problemi legati alla qualità del fuso e, ahimè, alla qualità dell’ambiente, sia interno che esterno, di cui parlerò in un altro capitolo. Mi preme invece, ora parlare di un problema di sicurezza che mi fece passare dei brutti quarti d’ora perché provocò molti infortuni sul lavoro, alcuni dei quali caratterizzati da brutte ustioni.

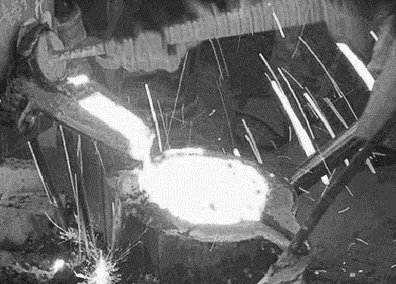

Il grande nemico delle cariche era ed è l’acqua. Pensate soltanto a quattromila chili di ottone bollente (tanto metallo fuso conteneva un forno BB) in cui venisse introdotta accidentalmente acqua quanta ne starebbe in una tazzina di caffè: l’evaporazione fulminea e il conseguente enorme aumento di volume e pressione vincerebbero la tensione superficiale del metallo fuso e si avrebbe una immediata esplosione determinata dallo sprigionarsi del vapore che potrebbe proiettare all’esterno un terribile quantitativo di spruzzi di metallo incandescente. Come l’emissione di ceneri e lapilli da un vulcano in eruzione. La cappa del forno era in grado di trattenere quasi tutto, ma dalle feritoie di servizio il fuso poteva fuoriuscire con violenza e se sul suo percorso si fosse imbattuto nel fornaiolo o nel suo aiutante, uno dei due avrebbe sicuramente subito ustioni per quanto ben difeso da schermi fissi e indumenti protettivi. I forni moderni, in paragone, sono molto meglio difesi e le postazioni di lavoro sono pressoché irraggiungibili dagli eventuali spruzzi di metallo. Soprattutto, i pretrattamenti delle cariche sono così puntuali ed efficaci che il pericolo di penetrazione d’acqua o di semplice umidità è quasi nullo. Allora, però (parliamo degli anni Sessata e inizio anni Settanta del secolo scorso) non era così, anzi in fonderia si facevano le novene perché non piovesse e ci si raccomandava a tutti i santi perché non nevicasse. La maggior parte del rottame era tenuto all’aperto sul “piazzale metalli”, anche tanto di quello già selezionato e introdotto nei cassoni, teoricamente pronto per essere utilizzato nelle ricette, pesato e caricato nei forni. Quando la pioggia o la neve penetravano in questi cassoni, la scheda di lavoro prevedeva il loro svuotamento in zona asciutta, il riscaldamento con fiamme per far evaporare l’acqua e il ricarico. Però qualche volta questo metodo veniva disatteso e i rottami Intrisi d’acqua finivano nei forni con le conseguenze che sappiamo.

Una notte di dicembre, verso le tre, un sorvegliante venne a chiamarmi a casa. Mi informò che in fonderia mezz’ora prima c’era stato uno scoppio terribile e che tutto il personale era uscito all’aperto. All’appello del capo squadra mancava una persona, Mario, l’addetto al forno BB1, dove si era verificata l’esplosione. Una rapida occhiata alla tramoggia di carico, completamente allagata d’acqua e con pezzi di neve ghiacciata ancora presenti mi fecero capire immediatamente le ragioni dell’incidente. La cosa assurda era che di Mario s’erano perse le tracce, volatilizzato. Tutti a cercarlo in ogni dove fuori e dentro la fonderia, negli spogliatoi, negli altri reparti, senza risultato. Cominciammo tutti a sentirci male temendo fosse accaduto l’impensabile, cioè che fosse caduto nel metallo fuso anche se sul forno e nelle immediate vicinanze non c’erano segni che potessero farci pensare a una disgrazia di quel tipo. Dopo quasi un’ora di ricerche infruttuose, tornai in portineria oppresso da un’angoscia inenarrabile e il cuore in subbuglio. Telefonai al direttore, gli raccontai l’accaduto e gli dissi che avrei chiamato i carabinieri per denunciare la scomparsa dell’operaio. Mentre discutevamo di questo, una delle guardie rientrò e mi fece segno di uscire perché aveva trovato lo scomparso. Era ripreso a nevicare ma lui se ne stava seduto al buio, su un gradino della porta laterale verso il bilico della portineria, gli occhi persi nel vuoto. Cacciai un urlo liberatorio, come Tarzan appeso a una liana… mi accostai a lui e constatai che mormorava in continuazione una specie di nenia che ricordo bene: «Togli il cane dal frigorifero! Togli il cane dal frigorifero! Togli…» In attesa dell’ambulanza lo portammo in portineria ove potemmo costatare che non aveva subito danni al fisico, però non era in grado nemmeno di dire chi fosse, non ricordava nulla, era stralunato, bagnato fradicio, tremava dal terrore e continuava a ripetere il ritornello del cane nel frigo…

Alle sei del mattino mi recai a casa sua per informare la moglie e portarla all’ospedale. MI feci accompagnare dall’autista Orsini, un ex carabiniere molto in gamba a guidare su strade innevate e conoscitore della zona come non lo ero io. Mario e la moglie abitavano in una cascina vicino a Persi. Come sempre accadeva in queste circostanze, alla vista di due sconosciuti e alla notizia dell’infortunio, la signora ebbe un accenno di svenimento e valsero a poco le mie rassicurazioni sul fatto che il marito non si fosse fatto nemmeno un graffio. Ci volle del bello e del buono per rassicurarla e farle intendere che l’unica conseguenza dell’incidente fosse lo stato confusionale e la momentanea amnesia in cui avevo lasciato il marito. Quando le riferii la frase che il marito aveva ripetuto durante la notte, per un attimo mi sembrò che per lei avesse un senso.

Il fornaiolo riacquistò la calma e la memoria in pochi giorni e tornò a casa ove restò in convalescenza. La denuncia che facemmo del suo infortunio sul lavoro, non fu molto circostanziata perché mancava l’elemento essenziale, la versione dell’infortunato stesso. Sapevo per esperienza che col ricovero, anche se la prognosi era stata di soli quindici giorni era prevedibilissima un’inchiesta da parte dell’INAIL e quindi mi aspettavo da un momento all’altro la visita dell’Ispettorato del Lavoro.

Non vi fu nessuna inchiesta dell’Ispettorato del Lavoro, né alzarono gli scudi i sindacalisti. Ma un’inchiesta serrata la condussi comunque personalmente, per appurare come fosse stato possibile caricare nel forno del rottame pieno di neve pur conoscendo bene le conseguenze che questo avrebbe potuto avere. Il Capo Squadra alzò le spalle e mi disse che era normale, perché non c’era il tempo di rispettare la procedura di asciugatura del rottame prima della carica. Il fatto che fosse stato caricato un cassone addirittura pieno di neve era, secondo lui, da attribuire al menefreghismo dell’addetto alle cariche e alla dabbenaggine del fornaiolo che, maledetto lui, gli aveva fatto passare quella nottataccia. Insomma della sua responsabilità nemmeno un accenno. Quando indignato presentai i risultati dell’indagine al capo reparto, con mio grande rammarico mi sentii ripetere di farmi gli affari miei e di non impicciarmi in cose che non conoscevo. (Il sig. Lenzi, come tutti i vecchi capi reparto, del resto, non la smetteva di considerarmi un pollo d’allevamento, ficcanaso).

Avevo ventitré anni e lavoravo al Delta da quattro, lui quasi sessanta e dirigeva la fonderia da trentacinque anni, ciononostante ebbi la lucidità di pensare che tra il suo comportamento e quello del Capo Squadra non c’era differenza: per entrambi l’unico obiettivo da perseguire era sempre e comunque la produzione, le tonnellate da consegnare a fine turno e gli infortuni erano per loro soltanto incidenti di percorso dovuti alla idiozia degli stessi infortunati, e non al loro modo di organizzare il lavoro, di istruirli, addestrarli, controllarli. Tanto cinismo mi atterriva e mi dissi che se non volevo sentirmi complice di una simile barbarie, sarei dovuto andare fino in fondo senza nessuna paura delle conseguenze. Facile a dirsi ma nient’affatto facile da farsi. Per mio atavico retaggio, ogni volta che dovevo mettere in discussione l’operato di un mio superiore provavo un profondo disagio e non sempre riuscivo a mantenere quella calma e quella lucidità che mi avrebbero reso le cose più facili.

Andai di nuovo a casa dell’infortunato e, mentre la signora cordialmente mi servì un delizioso caffè, lui mi raccontò che quella notte aveva più volte cercato di parlare col Capo Squadra e con l’addetto alle cariche per la neve che vedeva nei cassoni. Entrambi gli avevano risposto di toglierla prima di far avanzare la tramoggia e di ripararsi al momento dello scarico. Trascuravano che il rottame si impigliava sovente sulla tramoggia inclinata e che per farlo avanzare verso il forno bisognava andarlo a spingere, quindi sostare proprio davanti alla porta aperta del forno. C’era stato attento per tutta la notte, mi disse; poi, da sotto, cominciarono a sbraitare che la colata nel forno d’attesa della semicontinua era in ritardo che quindi si era agitato ed era entrato un po’ nel pallone. Era stanco e nervoso per cui agì sbagliando, ma come avrebbe potuto togliere l’acqua e la neve presenti nel rottame se la neve non l’aveva vista e il tempo era scaduto? S’aspettava qualche spruzzo e a questo si sentiva preparato, non certo a quell’esplosione da fine del mondo che fece cadere tutto l’ossido di zinco che si era accumulato sulle travi del reparto dall’ultima pulizia e che fece diventare buio pesto tutto l’ambiente.

Non gli chiesi perché ripetesse di un cane nel frigo mentre si trovava in stato confusionale, ringraziai per l’ospitalità e, augurandogli in bocca al lupo, tornai in fabbrica.

Nel frattempo, per me, la fonderia era diventata off limits. Ogni volta che vi mettevo piede era come se sbattessi il capo contro un muro di gomma. Nessuno mi dava retta, nessuno rispondeva alle mie domande. Decisi allora di chiedere di essere ricevuto dal Direttore, dal quale, in teoria, dipendevo direttamente nel ruolo di Addetto alla Sicurezza. Se polverone doveva essere, polverone sarebbe stato. E infine, polverone fu. Misi il Direttore davanti alle sue personali responsabilità penali, e senza mezzi termini sollecitai che quanto meno si tenesse conto dell’esistenza di questo problema, cosa che al capo della fonderia sembrava non interessare più di tanto.

Durante una riunione di due giorni dopo fu definito dal dott. Fiorentino che un gruppo di cui facevano parte due esperti dell’Ufficio Tecnico, il geom. Lombardi della Fonderia e Alvaro Ballestrero dell’Ufficio Tempi e Metodi, avrebbe dovuto studiare come affrontare razionalmente il problema della presenza possibile di acqua o di neve nei rottami e presentare le conclusioni al direttore nel tempo di tre settimane.

Il Capo della fonderia protestò energicamente sentendosi esautorato da un gruppo di “pivelli”.

Nei mesi successivi furono liberati degli spazi al coperto per consentire il ricovero di quanto più rottame pronto all’utilizzo possibile; furono creati dei bruciatori a fiamme multiple a metano, da applicare ai cassoni per far evaporare preventivamente l’umidità e altri della stessa natura da disporre sulle tramogge prima di scaricare il rottame nei forni. I cumuli di tornitura non ricoverati al coperto furono ricoperti da robusti teloni da camion. Il mio Ufficio progettò e installò nuovi schermi e fu individuato un nuovo tessuto di cotone antifiamma molto più leggero e molto più efficace del pesante panno di lana usato in precedenza e quindi usabile più volentieri da parte delle maestranze.

Con queste conclusioni, naturalmente, non si annullò il pericolo, ma si controllò meglio il rischio e si posero le basi per meglio trattare l’argomento nella nuova fonderia che stava sorgendo.

Tempo dopo in pausa pranzo, mi trovai a ricordare l’episodio mentre parlavo con un collega. Gli raccontai dello stato confusionale in cui trovammo il fornaiolo dopo lo scoppio e del suo strano salmodiare di cani da togliere dal frigorifero… La reazione del mio collega mi lasciò basito; «Oh cavolo! Cavolo! Non ci devo andare più…» esclamò, e, alla mia perplessità, reagì spiegandomi che gli era venuto un brutto sospetto sapendo che l’infortunato abitava vicino a un noto ristorante tipico della val Borbera dove, ogni tanto come specialità della casa veniva offerta carne di daino. Il mio collega sapeva che Mario e la moglie, ogni tanto, nei fine settimana, davano una mano in quella cucina…