La tempesta del Settantatrè

L’autunno a Serravalle sa essere meraviglioso, sa tingere di colori bellissimi le colline e i prati, fa innamorare del paesaggio che si può godere salendo a Monte Spineto o inerpicandosi verso Montei.

Se vuole, però, può diventare una stagione drammaticamente pericolosa. Tante delle alluvioni, nel corso degli anni si sono verificate tra ottobre e novembre. Tutti sappiamo che significhi la chiusura dei ponti, l’isolamento che sembra non terminare mai, lo Scrivione che mette una paura folle solo ad osservarne l’impeto. Una delle piene della Scrivia portò via la statua di San Giovanni Nepomuceno (protettore dei ponti – sic!) ch’era giunta a Serravalle proveniente chissà da dove trasportata proprio da una piena del fiume, ed era stata poi installata al termine del ponte sulla Scrivia, subito dopo il semaforo che regola il traffico verso via Palestro e via Roma.

Tra i tanti ricordi, legati al brutto tempo e al mio lavoro, resta sempre vivido quello un della tempesta del Settantatré. Fu veramente qualcosa di inaudito. Mai avevo visto soffiare il vento in quel modo, mai avevo visto alberi spezzarsi e rami e foglie portati via come carta straccia in ogni direzione da un vento a cui non sapevi che nome dare tanto cambiava direzione repentinamente. Non si trattò di una tromba d’aria ma quella furia infernale continuò per un intero pomeriggio e per tutta la notte di quel memorabile novembre.

In paese fecero affari d’oro i vetrai nei giorni successivi perché molte case ebbero le finestre danneggiate e i vetri in frantumi. Le strade restarono invase da detriti e fanghiglia per molte ore e in alcune zone transitare con l’automobile si rivelò problematico.

Abitavamo sul Lastrico (mi ero sposato in luglio), che restò quasi indenne, e fummo contenti di constatare, quel mattino che il nostro appartamento e l’edificio in cui era situato non avevano subito danni, né la fabbrica ove lavorava mia moglie (la Bensi) sembrava aver avuto problemi rilevanti.

Così quel mattino mi diressi verso il Delta sperando in cuor mio che la fortuna avesse continuato ad essere benigna. Ma i danni là c’erano ed erano anche evidenti. Dal piazzale vidi che il tetto del capannone della fonderia presentava dei vuoti, delle coperture in eternit erano state divelte, spostate o addirittura mancanti. Quel tetto dava l’idea, a vederlo da distante, di una bocca enorme a cui un pugno gigantesco avesse portato via tre o quattro denti. Sui capannoni a tetti piani si vedevano qua e là segni del manto bituminoso sollevato in prossimità dei colmi dei giunti di dilatazione. Evidentemente in quelle zone il vento si era insinuato strappandolo. Ancora peggio per il capannone del Magazzino Spedizioni: il vento era penetrato sotto le scossaline metalliche investendole frontalmente e aveva letteralmente sollevato il manto di copertura come l’apriscatole fa con la scatoletta delle sardine.

Inutile dire che tutti i tecnici dell’Ufficio e quelli della Manutenzione furono impegnati per ripristinare quanto possibile prima che il tempo promettesse pioggia. Sapevamo che nel caso ci avesse sorpreso un temporale in quelle condizioni i disastri si sarebbero moltiplicati.

A me toccò di occuparmi proprio del capannone del Magazzino Spedizioni. Feci una ricognizione fotografica e una descrizione dei danni; preparai la pratica per l’Amministrazione a tempo di record in modo che si potesse inoltrare subito una denuncia all’assicurazione e ne feci copia per il Direttore Tecnico per richiedere l’intervento del costruttore dei capannoni. Proprio l’anno successivo sarebbe scaduta la garanzia decennale quindi non c’era tempo da perdere.

Poi, per giorni e giorni fu un andirivieni di imprese, autogru, catramisti, carpentieri specialisti delle coperture in eternit e la maggior parte dei danni più grossi fu riparata senza che la pioggia ci mettesse il naso.

Restava il Magazzino Spedizioni, difficilissimo da tamponare perché gli squarci erano vasti, le coperture e gli ancoraggi metallici delle gronde e delle scossaline erano tutti saltati. In attesa del rifacimento non restò altro da fare che coprire i prodotti finiti ricoverati nel capannone con grossi teloni da camion e spostarne quanti possibile lontane dalle falle del tetto.

Tutto filò liscio come l’olio e, grazie a Dio e all’impegno corale di tutti i tecnici, manutentori e degli operai di tutti i reparti, non si verificarono incidenti di nessun tipo.

Quando, due giorni dopo, appena dopo la pausa mensa, arrivò il tecnico della ditta che aveva costruito i capannoni mi chiamò la segretaria dell’ing. Pardi, Luciana Croce, e mi disse che l’ingegnere non c’era e che aveva lasciato detto di chiamar me per accompagnare quel tecnico a fare i sopralluoghi.

Costui era un tipo mingherlino, molto stempiato, sui 30 anni. Era vestito elegantemente con un completo di gabardine beige. Gli dissi che forse sarebbe stato il caso di indossare una tuta, perché sulle scale si sarebbe sporcato. Mi rispose che non importava. Giunti sul tetto del Magazzino non gli restò che costatare il disastro.

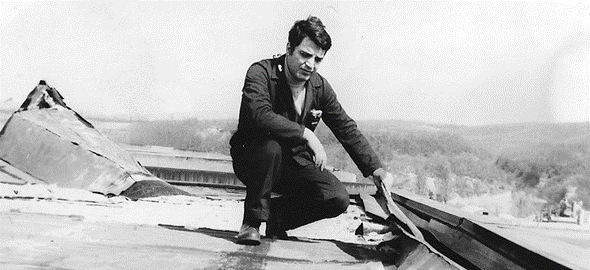

A differenza dei capannoni dei reparti quest’ultimo è un capannone terminale traverso, simmetrico a quello della fonderia, e come quello della fonderia era stato investito in pieno dalla furia del vento che aveva fatto schiodare gran parte della lattoneria di copertura, scossaline e gronde che, in certi punti, erano addirittura accartocciate. Lo spessore delle lamiere era tale che con lo stesso ferro impiegato si sarebbero potuti costruire tre capannoni, scossaline da cinque decimi di spessore non le aveva mai viste, e proprio per questo capiva il perché del danno: dato l’esorbitante peso i chiodi avevano creato asole larghe e il vento aveva fatto il resto. I danni al manto erano in parte dovuti al caldo pazzesco dell’estate e in parte al vento che insinuandosi furioso negli strappi aveva poi contribuito a creare squarci molto pronunciati. Fotografò tutti i particolari e scattò anche la foto che mi raffigura e che illustra questo articolo. Disse di essere d’accordo sulla necessità di un intervento immediato sia sul manto che sulle strutture, firmò il verbale e promise l’intervento in garanzia dei carpentieri e dei catramisti entro due giorni. All’indomani stesso avremmo ricevuto i camion dei materiali e delle attrezzature, il tempo di una telefonata, mi disse.

Poi subì una repentina e inaspettata metamorfosi, cominciò ad agitare le mani e a sbattere le ciglia in modo strano. Mentre parlava, ogni tanto mi toccava una spalla o il petto, come fosse un’abitudine, e mi dava un fastidio tremendo, tanto che me ne restavo a una certa distanza. Mi chiese di dove fossi, perché il mio accento non era del nord e, quando gli dissi d’esser calabrese, esclamò:” ah la Calabria, l’adoro! Tropea… che orge!”

Per un attimo rimasi basito però, mentre mi si avvicinava con fare molliccio ed effeminato, lo stoppai con un perentorio “fermo, lì!”. Per me allora i gay erano ricchioni pederasti e pedofili, niente di più e niente di meno.Mi ci sono voluti cinquant’anni per considerarli persone normali ma non è stato facile. Allora non sopportavo nemmeno parlarne.Gli dissi senza mezzi termini che se avesse continuato con quella schifezza di farsa lo avrei fatto volare dabbasso con un calcio, mentre mi montava una furia, una rabbia che difficilmente sentivo di poter controllare. Si ricompose in un lampo e tornò al tono professionale di prima. In assoluto e sdegnato silenzio lo accompagnai in Ufficio Tecnico dove Luciana lo mise in contatto telefonico con la sua ditta, alla quale spedì anche un telex di conferma, e così poté dare tutte le disposizioni che aveva preannunciato e verbalizzato. Chiese di poter salutare l’ing. Pardi ma la segretaria lo informò che non sarebbe tornato in ufficio prima delle 17. Allora si congedò da lei e andò via.

Poco dopo l’ing. Pardi tornò alla sua scrivania. Erano le 15,45 e il tecnico dei tetti era andato via da cinque minuti. Mi feci annunciare e andai a fargli la relazione dicendo che il lavoro si era concluso positivamente, però… “Però?” mi chiese l’ing. Pardi sorridendo beffardo.

“Però quel signore è un ricchione ed io ho rischiato di buttarlo giù dal tetto perché mentre eravamo lassù ci ha provato. Lo sapeva lei di questo difettuccio?”

“Certo!”, mi rispose, ridendo ironicamente, “e perché crede che io non lo abbia ricevuto né incontrato, perché crede che abbia mandato lei?”

“Bella roba”, bofonchiai, e poi a voce più alta: “Avrebbe potuto almeno avvertirmi…”